私は発達障害のある5歳の長女を育てるママです。

発達障害の子どもは、言葉だけでは理解しづらかったり、見通しを立てるのが苦手だったりすることがあるため、毎日の身支度や幼稚園・学校の準備を自分でやるのはとても大変です。

私の長女も、ひとつひとつ指示を出さないと動けないうえに、指示がないと自分から身支度をしようとしないことが多く、時には「早く支度して!」と怒ってしまうこともありました。

そんな長女のために、視覚的にわかりやすくサポートできる「お支度ボード」を作ってみたのですが、理解が難しかったのか使いたがらず…

他の発達障害の子どもを育てるママたちの間でも、「お支度ボードは続かない」「うちの子には合わない」といった声をよく耳にしました。

でも、実はちょっとした工夫で100%活用できることが分かり、「発達障害の子どもにお支度ボードは使えない」というのは嘘だと分かったのです!

今回は私が試行錯誤の末に、お支度ボードを100%活用できるようになった方法をご紹介します。

こちらもおすすめ → 発達障害の育児やめたい…ノイローゼ寸前を乗り越えた方法

目次

お支度ボードがうまくいかない理由…見直しポイントと工夫

実際に発達障害の長女にお支度ボードを使ってみた時、最初はうまくいきませんでした。

その理由を長女の特性を観察して色々考えてみると、「お支度ボードが合わなかった」のではなく、「長女にとってわかりやすい形になっていなかった」ことが問題だったのです。

例えば、ボードの見た目が複雑だったり、子ども自身が使用する意味を理解できていなかったりすると、使い方が分からなくて結局は親が口出ししたり手を貸したりしないといけなくなります。

そんな状態では、親も子どももお支度ボードが長続きするはずもなく、本来の目的である「自立」からは遠ざかるばかり…。

では、どんなポイントを見直し、どんな工夫をしたら、お支度ボードを100%活用できるようになったのか?私の実体験をもとに、詳しくお話ししていきます。

ポイント① 発達障害の特性に合わせた工夫を入れる

市販のお支度ボードは、Amazonや楽天などで手軽に購入できますが、発達障害の子どもには少し使いづらい設計になっていることが多いです。

なぜ上手く使えないのか、発達障害の特性に焦点を当てて考えてみると、以下のような理由が挙げられます。

- 朝・夕方・夜のうち、どの時間帯のタスクなのかが分かりづらい

- 「学校のイラスト」「持ち物のイラスト」では意味を理解しにくい(曖昧な表現や連想が苦手)

- 手先が不器用で、マグネットをめくる・外すといった作業が苦手

このような理由から、市販のお支度ボードでは発達障害の子どもにとって使いづらい場合がありますので、お支度ボードを活用するなら手作りするのがおすすめです。

私も始めはイラストとひらがなだけのデザインで作ったのですが、長女には上手く伝わらず、癇癪を起こしてしまいました。

長女は連想がとても苦手で、「このイラストは何を意味するのか?」を考えるのが難しかったのです。

その結果、最初のボードは使いたがらず、一から作り直すことに……。

その反省を活かして、作り直したポイントがこちらです。

- 1日のやるべきことは細分化して掲示する

- 掲示するタスク数は、まず2~3個に絞り、慣れたら増やす

- 乗り物・人物・場所など「実在するもの」は写真に置き換える

- マグネットを厚くして、手先が不器用でも使いやすくする(100均のマグネットテープがおすすめ)

このように工夫したことで、長女も内容を理解しやすくなり、楽しみながらお支度ボードを使えるようになりました!

ポイント② やるべきこと+楽しみを入れる

これはやりがちだと思いますが、お支度ボードに「やるべきこと」だけを入れていませんか?

実は、私も最初は「朝起きる」「顔を洗う」「着替える」など、タスクばかりを掲示していましたが、長女のモチベーションが続かず、すぐに飽きてしまったのです。

考えてみると、大人でも「仕事だけ」「家事だけ」の1日だと気が滅入りますし、そんな毎日が続いてもやる気は上がりませんよね…

そこで、長女のモチベーションを上げるために、お支度ボードの中に以下のような「楽しいこと」も組み込むようにしました。

- テレビを見る

- ゲームをする

- おやつを食べる

- お絵描きをする

- ブロック遊びをする

これらを「ご褒美」ではなく、「やることの1つ」としてタスクに加えるだけで、面白いくらいモチベーションが上がりました!

さらに、ご褒美を何にするか、どのタイミングで入れるかを子どもと一緒に考えると、言葉の発達が促される・自分で計画を立てる力が身につくという、更なるメリットができます。

実際に5歳の長女も、親の指示がなくても自分でスケジュールを考えられるようになりましたし、「今日はテレビと絵本にする」と自分でやりたいことを決められるようになりました。

ポイント③ 子どもに合わせたお支度ボードを設計する

すでにお支度ボードを使っているママ、そのボードは本当に自分のお子さんに合っていますか?

発達障害の子どもは、決まったルーティンに沿って行動することで安心感を得ますが、一方で、イレギュラーな事態には対応しにくいことが多いです。

例えば、私の長女はこだわりが強く、「着替え→洗顔→歯磨き→髪を結ぶ」という身支度の順番を守らないと、「違う、次は顔洗うの!」とブチギレを起こします。

ひどいときは、「パンが食べたいのに、ご飯のイラストのマグネットになっているだけで激怒!」なんてことも……。

このような場合、お支度ボードを以下のように調整すると効果的です。

- 朝食で食べるものが決まっているなら、そのメニューのイラストや写真を使う

- こだわりのあるルーティンがあるなら、矢印をつけて順番を明確にする

お支度ボードは、子どもの特性や成長に合わせてカスタマイズすることで、より効果的に活用できます。

子どものこだわり、ルーティン、好みなどに合わせて活用するのが、安心して長くお支度ボードを使うコツです。

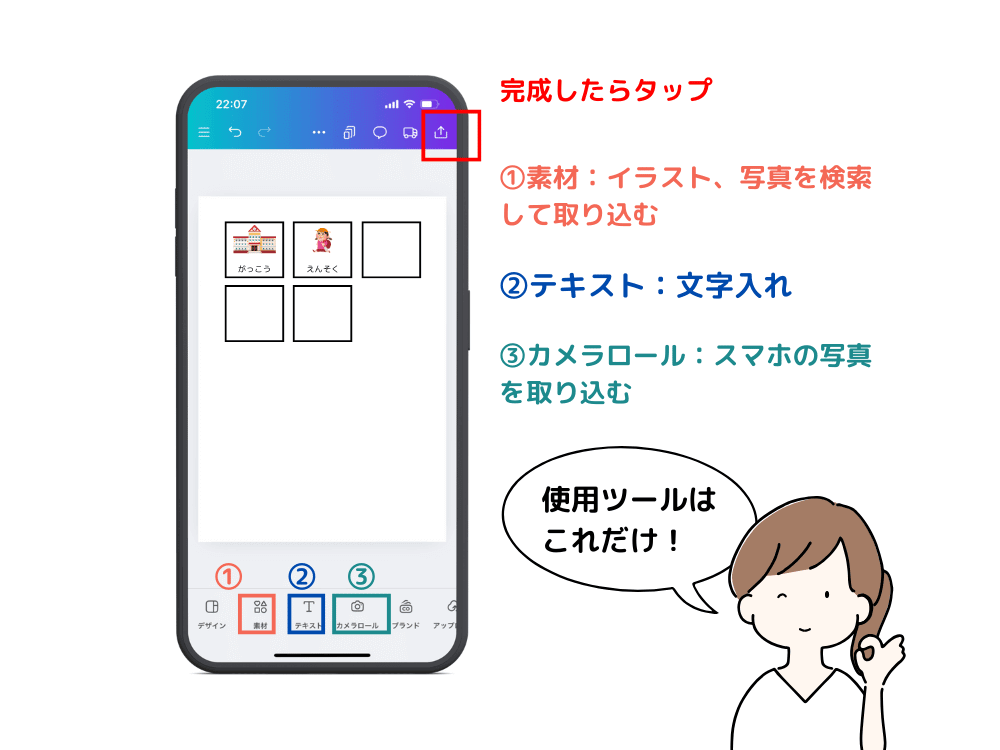

お支度ボードを手作りする方法

お支度ボードは、スマホと100均グッズだけで作ることが可能です!

こちらの記事で詳しい作り方をご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

詳細はこちら → 【経験談】発達障害子どものスケジュールボードはダイソーで手作り!見通しを立てる工夫とは

お支度ボード+〇〇で効果倍増!発達障害の子どもに合った活用方法

お支度ボードを工夫すれば、発達障害の子どもでも活用できるとお話ししましたが、実はプラスαの工夫を取り入れることで、さらに効果が倍増します!

私が実際に試して「これは良かった!」と感じた活用方法をご紹介します。

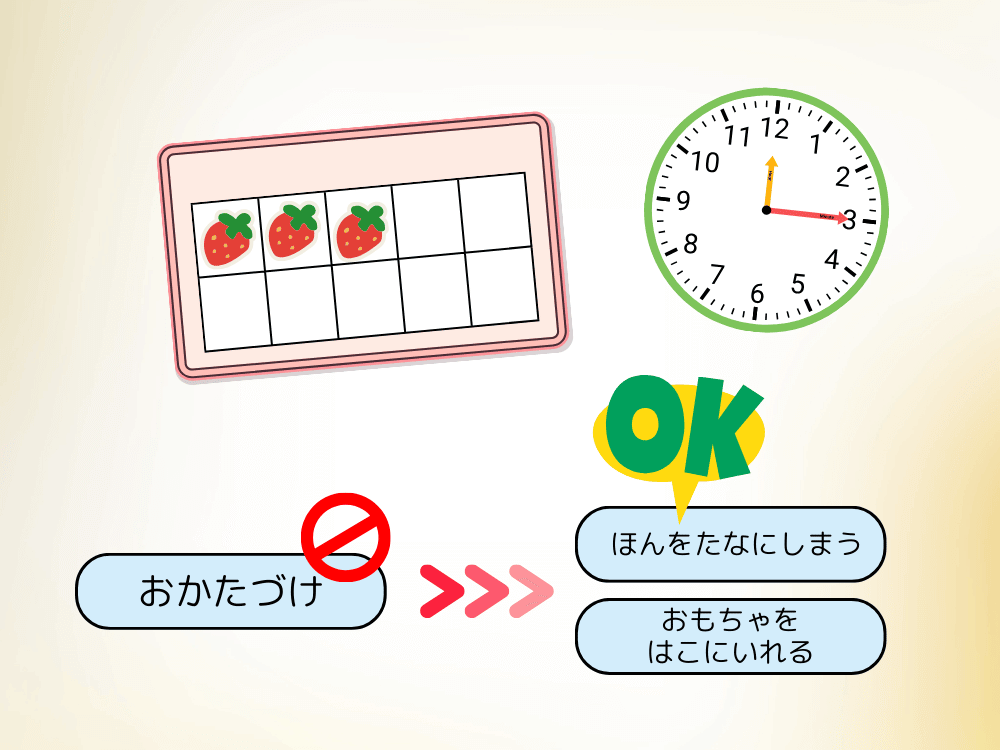

お支度ボード+アナログ時計

発達障害の子どもは、時間の感覚をつかむのが苦手なことが多く、「あと5分」がどれくらいなのかピンとこなかったり、気づいたら時間が過ぎていたり…。

そんな時におすすめなのがアナログ時計です。

視覚的に「今どのくらいの時間なのか」が分かるので、デジタル時計より理解しやすくなります。

我が家では、リビングの壁にアナログ時計をかけていて、「長い針が6になったら着替えよう」「12になったらトイレに行って保育園の準備をしよう」と声かけしています。

加えてアナログ時計を活用したマグネットボードを作り、「この時間になったら次の行動に移る」という意識づけに加えて、親に指示されなくても自分から行動できるようにしています。

「そんなにきっちりしすぎなくても…」と思うかもしれませんが、発達障害の長女にとってはやるべきことが明確で、見通しが立っている方が安心できるようです。

むしろ、「もう少ししたら」といった曖昧な方が不安になりやすいので、時計を活用したルール作りはとても効果的でした。

お支度ボード+細分化

お支度ボードは「1日のやること」をまとめて管理するものが多いですが、発達障害の子どもにとってはタスクが多すぎると混乱しやすく、何をすればいいのか分からなくなることがあります。

また、「保育園の準備」などのざっくりした項目だけでは、「何をどうしたらいいの?」と迷ってしまったり、不十分なまま終わってしまったり、ひどい時はパニックになることもあります…

私も一度失敗しており、「保育園の準備」と1つの項目にした結果、何を用意すればいいか分からず、1人ですべての持ち物を用意できたことはありませんでした。

さらにはその日によって必要なものが変わるので、ルーティン通りが安心する発達障害の子どもにとっては分かりにくい項目となっていたのです。

そういう時はタスクを細分化するのが効果的です。

- 1日のやることを「朝やること」「夕方やること」「夜やること」のように、それぞれの時間帯ごとにボードを分ける。

- ざっくり「保育園の片付け」と1つの項目にするのではなく、[水筒を出す] [脱いだ服をカゴに入れる] [プリントを出す] などやることを細かくリスト化する

こうすることで、「次に何をすればいいのか」が明確になり、スムーズに行動できるようになります。

また、忘れ物を防止するのにも役立ちますので、分かりやすく、しっかり細分化することが大切です。

お支度ボード+成功の見える化

発達障害の子どもは、周りの子と比べてできないことが目立ちやすく、自信をなくしがちです。

私の長女もそうでしたが、失敗するとすぐに「もうやらない!」と諦めてしまうこともありますよね。

そこで大事なのが、成功体験を増やしてそれを目に見える形にすることです。

我が家では、お支度ボードの隣に「できたねシール」を貼るスペースを作りました。

- 「全部できたらシール」ではなく、1つでもできたらOK!

- たとえ途中で失敗しても、「ここまでできたね!」と小さな成功を認める

- 「お片付け頑張ったね」「次もできるかな?」とポジティブな声かけをする

- できないことは責めない、どんなに小さな成功でも褒める

小さな成功を積み重ねることで、自信につながり、やがて「自分でやってみたい!」という気持ちが育っていくのです。

お支度ボード+声かけ

お支度ボードを用意しても、「次はこれやって」「ちゃんとやりなさい!」と命令口調になってしまうと、子どもは嫌になってしまいますよね。

そこでもう一つ大事なのが、 声かけの仕方です。

例えば、「〇〇しなさい!」ではなく、「次は〇〇をやってもらっていいかな?」というふうに、命令口調ではなく疑問形で声をかけた方がスムーズに進みやすくなります。

また、「これが終わったらシール貼れるね!」「〇〇ができたら、楽しい遊びの時間だね!」といった楽しみを引き出すポジティブな声かけも効果的です。

「やるべきこと=楽しいことにつながる」と思えると、モチベーションがぐっと上がります。

発達障害の悩みもsunnysmile協会で解決!子どもに合った育児を一緒に見つけます!

発達障害の子どもの育児は毎日が大変なことばかりですよね。

もう少し育児の負担を減らせる方法はないのかな…と悩んでいませんか?

私も発達障害の長女との関わり方について悩んでいたのですが、sunnysmile協会の己育てに出会ってから、私も長女も人生がポジティブに変わりました。

周りの子どもと比べてできないことが多く、自分に自信のなかった長女ですが、sunnysmile協会の己育てを実践して自分から「これやりたい」「挑戦してみたい」と言えるほど自己肯定感が上がったのです!

また、sunnysmile協会の子育て相談で様々な経験と知識を持つママと交流することができます。

自分では思いつきもしない、育児のヒントやアドバイスをいただけることもあるかもしれません。

興味がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。まとめ

お支度ボードは、発達障害の子どもに合わせた工夫を加えることで、驚くほど効果を発揮します。

また、時間の見通しを立てるアナログ時計、タスクの細分化、成功体験の見える化、ポジティブな声かけといった更なる工夫を取り入れることで、子どもが安心して楽しく取り組める環境を作れます。

試行錯誤しながら、お子さんに合った方法を見つけてみてくださいね!

#発達障害 #お支度ボード

こちらも読まれています → 【経験談】発達障害子どものスケジュールボードはダイソーで手作り!見通しを立てる工夫とは

この記事を書いた人

みゆき(6歳長女&2歳次女のママ)

フリーランス/埼玉県在住

発達障害と気難しい性格を持つ長女の育児に悩んでいたところsunnysmile協会に出会う。

子育てコーチング講座で適切な声掛けと関わり方を学ぶことで、親子の絆を深め、家族の笑顔を増やすことに成功