七五三の着物撮影は、親にとっても一生の思い出になりますが、発達障害や発達に不安がある子どもにとってはハードルが高いですよね。

着物がチクチクしたり締め付けが辛かったり、カメラが苦手で泣き出してしまったり、逆にじっとできなかったり…

私の長女も発達障害で3歳になっても言葉の理解ができない子でした。

ちゃんと指示を聞いて撮影できるかな…癇癪を起こしたらどうしよう…と、正直とても不安でした。

不安な中で七五三を決行したのですが、事前準備や工夫を徹底したおかげか、当日は思った以上にリラックスして写真撮影に望むことができたのです。

この記事では、発達障害もしくは発達に不安のある子どもでも、七五三撮影を成功できた経験談や、そのために備えておくべき準備や工夫についてまとめています。

七五三を素敵な思い出にしたいと思うママへのヒントになってくれると嬉しいです!

関連記事 → 【経験談】 発達障害の子育てがしんどい…ストレス爆発する前にやるべきことベスト3

目次

【経験談】無理だと思った発達障害長女3歳の七五三|長女の頑張りに感動!

私の長女は言葉の発達が遅く、癇癪もすぐに起こす子どもでしたので、七五三を迎えられるか不安でたまりませんでした。

そのため親の方は念入りに準備しつつ、無理のない七五三を計画したのですが、親の悪い予感とは裏腹に、発達障害の長女は笑顔で写真撮影や神社参拝を最後まで頑張ってくれました。

ここまで頑張ってくれた長女を見て「こんなに成長したんだな〜」と夫婦で感動し、七五三がとても嬉しい思い出になったのを2年経った今でも鮮明に思い出せます。

そんな発達障害の長女を持つ私が行った、七五三の計画・準備・当日の流れについてご紹介します。

指示理解ができない長女…七五三について夫婦で話し合った結果

私の長女は11月下旬生まれで、七五三の日(11月15日)は3歳手前でした。そのため、数え年でやるか満年齢でやるかを選ぶことができました。

数え年の当時(2歳)、まだ発達障害の診断を受けていなかったのですが、言葉の理解が遅く、指示を聞いて理解することができないという課題がありました。

そんな長女の特性を心配して、七五三の実施について夫婦で色々話し合った結果、1年後の満年齢に七五三を行うことを決断しました。

ちなみに3歳前後の長女の特性については以下の通りでした。

- 人見知り・場所見知りが激しい

- 指示理解ができずパニックを起こしやすい

- 3語文が言えない

- 自分の気持ちや体調を言葉にできない

上記の発達段階で七五三を実施するのは無理があると夫婦2人で判断し、成長して言葉の理解が進んでから撮影に臨むのが好ましいと思ったのが満年齢で実施を決めた大きな理由でした。

そして、この決断は大正解だったと、1年後の七五三で判明したのです。

初めての着物撮影|笑顔いっぱいの写真撮影に親は感動!

七五三を数え年で行うと決めて1年後、言葉の理解はほとんど進みませんでしたが、場所見知りと人見知りは落ち着いてきました。

発達の遅れが目立つという不安はありましたが、親としてはどんな形でもいいので、成長した晴れ姿を残しておきたいと思い、七五三を決行することに決めました。

指示理解が苦手な長女が途中で癇癪や撮影拒否を覚悟していましたし、無理だったら諦めようと、夫婦で事前に話していました。

しかし予想に反して、一度も癇癪を起こすことなく笑顔いっぱいの写真をたくさん撮らせてくれたのです。

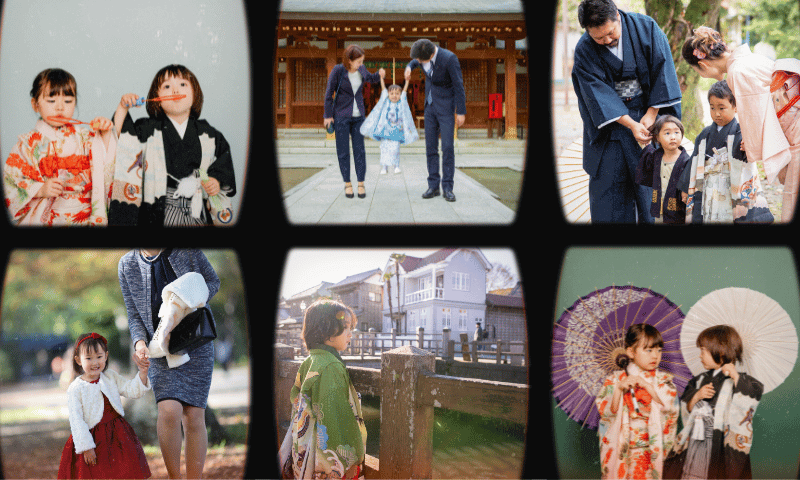

素敵な写真がたくさん撮れて、1人で撮影を頑張ってくれた長女の成長に、夫婦2人で感動したのを今でも覚えています。

一度も癇癪を起こさずに撮影できたのは、本人の頑張りもそうですが、親の方でも事前に色々な対策や工夫をしていたのもあります。

- 着物2着とドレス1着で撮影(始めは1着でいいと思いましたが、本人が可愛いものが大好きで気に入った衣装が多く、結局3着にしました)

- 撮影スタジオは小規模で人の出入りが少ないところを選ぶ

- 前撮りと参拝は別日にする(前撮りは6月初旬、参拝は11月初旬)

- 参拝の日、祈祷はなしにする

- カメラマンさんにポージングのリクエストを聞かれた際は「おまかせ」と伝える

疲れや混雑で癇癪を起こす長女が、少しでもストレスフリーで七五三を迎えられるように、スタジオ選びや段取りをしっかり決め、伝統よりも長女が笑顔でお祝いできることを何よりも重視していました。

また、撮影のポーズは一つも決めずに「おまかせ」にしていましたので、カメラマンさんがポーズを指定するのではなく、シャッターチャンスを狙って撮影するスタイルにしてくれました。

指示理解が苦手な長女にとっては、フリーで撮影するスタイルが合っていたようで、家庭で見せる自然な笑顔をたくさん見せてくれましたし、撮影終了後は疲れた顔をせず、笑顔で戻ってこれました。

写真撮影成功のカギは【長女の特性に合わせること】だった

写真撮影がここまでスムーズにできたのは、私が長女の特性を理解し、ストレスなく七五三を迎えるためにできる限りの工夫をしたからです。

そんな私が長女の特性に合わせて行った工夫はこちらです。

| 特性 | 工夫 |

|---|---|

| 人が多い場所・うるさい場所が苦手 | 撮影場所・スタジオはなるだけ静かな場所を選ぶ |

| 指示を理解するのが苦手で、タスクが多いとパニックを起こす | 前撮り・お参り・食事会はそれぞれ別日に実施する |

| 自分の気持ちを言葉にできないため、何かしてほしいことがあっても言えない(疲れていても言葉にできない) | スケジュールを短めにする 七五三の祈祷はなしにする |

実際に選んだ撮影スタジオは、撮影スタッフさんが3人だけで、他の撮影者とバッティングしないようになっているこじんまりとしたところでした。

大人数が苦手な長女は終始落ち着いて撮影ができましたし、前撮り・参拝・食事会をすべて別日にしていたこともあって、スケジュールに追われることなく撮影ができました。

無理ないスケジュールと段取り、気持ちと時間の余裕、そして子ども本人にとって心から楽しめる環境を整えることが、発達障害の子どもでも七五三を笑顔で祝えるのだと、自身の経験から思いました。

七五三写真撮影が苦手!発達障害の子どもにできる工夫4選

写真撮影が苦手な子どもの撮影はどうすればいいか、着物の締め付けが心配、子どもの機嫌が最後まで持つか…

発達障害の有無にかかわらず、そんな悩みを抱えているママ、そんな時は我慢させるのではなく“工夫して乗り越える”“自分の子らしい方法にする”ことで、楽しいお祝いにすることができます。

七五三の不安を解消する、すぐにでも実践できる工夫を集めてみました。

じっとできない、カメラを嫌がる子どもへの工夫

じっとするのが苦手な子には、無理にポーズを取らせるよりも、あえて自然に動いている姿を撮影してもらう方がうまくいくことがあります。

写真撮影が苦手な子どもへの工夫として、以下の4つの方法があります。

- 写真館の公式サイトや七五三のVlogを一緒に見てイメージを掴んでもらう

- 指示をせず、遊んでいる姿や歩いている瞬間を撮影する

- お気に入りのぬいぐるみやおもちゃと一緒に撮影する

- 1人ポーズが苦手な子は、家族写真をメインに撮影する

カメラを意識させないことで、自然な表情が出やすくなりますし、プロのカメラマンさんであれば、子どもや親が多少動いていても素敵な瞬間を切り取ってくれます。

私も実際に、神社参拝の際に出張カメラマンさんにお願いしましたが、参拝時に親子で歩いていたり遊んでいたりする“自然な瞬間”をたくさん残してもらえました。

草履で走る長女、砂利でしゃがんで遊ぶ姿、家族で手をつないで歩く後ろ姿…さらには夫婦のツーショットまで(笑)。動きのある写真の方が表情も柔らかく写っていて、とても印象に残る思い出になりました。

いつもと違うと緊張してしまう子どもへの工夫

普段はカメラに慣れている子でも、いざ七五三本番となると、着物や雰囲気の違いに緊張して表情が固まることも…そんな時のために次の4つの工夫もおすすめです。

- 慣れた場所で撮影する(自宅や近所の公園など)

- 混雑を避ける(朝イチ・平日・12月以降など)

- 撮影は短時間で切り上げる

- 写真館に事前に子どもの発達特性を伝えておく

- スケジュールを柔軟に変更できるようにしておく

このように「一般的な場所(神社・撮影スタジオ)でなくてもいい」「思い通りに撮影が進まなくても大丈夫」と、親が柔軟に対応しつつ余裕を持つことで子どもも安心して七五三を迎えられますよ。

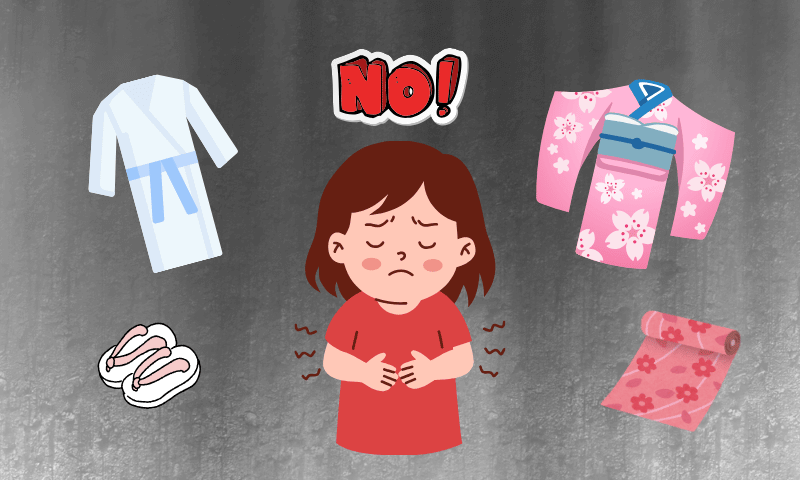

七五三着物が苦手!発達障害の子におすすめの工夫4選

着物は体を締めつけ、草履も履き慣れていないため、苦手な子にはとても大きな負担になります。

特に感覚過敏のある子は、着物の生地のチクチク感や締め付けが強いストレスになることも…

そんな子どもには「我慢させる」より「工夫してラクにする」ことで、無理なく七五三を楽しめます。

- 洋装に切り替える(スーツやドレスでも十分素敵)

- ワンタッチ式・セパレート式の着物にする

- 肌触りのいい柔らかいインナーを着せる

- ヘアメイクはシンプルに(リボンやカチューシャだけなど)

最近は、後ろがチャックやボタンになっているワンタッチ式や、上下が別れたセパレートタイプの簡単着付けタイプの着物のレンタルもありますので、こちらを参考にしてみてください。

- 3歳の女の子にオススメ【チャックを上げるだけのワンタッチ式着物】

- 3歳の女の子にオススメ【ウエストゴムで苦しくないセパレート式着物】

- 5歳の男の子にオススメ【チャックとボタンで羽織袴完成!ワンタッチ式着物】

ワンタッチ式やセパレート式は腰紐を使わないため、締め付けが苦手な子でも比較的ラクに過ごせます。

それでも難しい場合は、着物にこだわらず、洋装や簡単なヘアアクセだけにしてもOK!

親としてはどうしても子どもの着物姿を残したい…そんな時は、子どもが成長して少し余裕が出たタイミングで再チャレンジするのも良い選択肢だと思います。

有料級の子育て情報が無料でゲットできるって!!?

七五三子どもの気持ちを盛り上げる工夫3選

七五三は準備や段取りが多く、親も大変ですが、子どもにとっても体力的・精神的に負担の大きいイベントです。

そのため、疲れや退屈を感じやすく、機嫌を崩すこともよくあります。

ましてや発達障害の子どもは説明や指示を理解したり、じっとしているのが苦手な傾向がありますので、機嫌が悪くなる可能性はとても高いと思います。

そんな時は、事前に「楽しみ」を用意してあげるのが効果的です。

- 撮影の後にご褒美を約束する(おもちゃ、スイーツ、遊び場など)

- 遊びを加えた撮影(シャボン玉、風船、ボール遊びなどで自然な笑顔に)

- 衣装を子ども自身に選ばせる(「赤と青どっちがいい?」など小さな選択も◎)

ちょっとした楽しみや主体性を持たせるだけで、子どもの気持ちは大きく変わります。

子どもにとっても楽しいイベントにするためには、我慢ばかりさせず、子どもが楽しいと思える工夫を取り入れることが大切です。

七五三が心配…親にできる心構え

子どもがストレスなく七五三を迎えるには、事前準備も大切ですが、最も大事なのは「親の心構え」です。

親として「きちんとした写真を残したい」という気持ちは自然ではありますが、主役は子ども!完璧よりも「うちの子らしさ」が大切です。

- 「きちんとポーズ」「笑顔」より「その子らしさ」を大切にする

- 1枚でもしっかり撮れればOKと考える

- 撮影と参拝を別日にするなど、複数日に分けても良い

- 着物や儀式よりも「子どもが笑顔で過ごせたか」を優先する

初めての七五三は、形式や伝統、ネット情報などを基準にしがちですし、つい親の願望も取り入れがちですよね。

ただ、その“一般的”が子どもにとって負担だらけになってしまうと、思い出いっぱいの七五三どころか、トラブル続出で即終了になってしまうことも…

自分の子どもが七五三でどこまで頑張れるのか、何が苦手なのか、それをよく知っているのは親です!

親が柔軟な考えを持ち、子どもの発達状況に合った対応していくことで、親子ともに七五三を心から楽しめるはずですよ。

七五三は伝統を守らなくても大丈夫!“うちの子らしいお祝い”が一番

七五三と聞くと、「必ず着物を着て神社に参拝して、写真館で撮影して…」というイメージが最初に思い浮かぶと思います。

でも、発達に不安のある子や特性を持つ子にとっては、その“伝統的な流れ”が大きな負担になることもあります。

七五三は“伝統を完璧に守ること”が目的ではなく、子どもの成長を祝うことが本来の意味。

だからこそ、「うちの子に合ったやり方」で子どもの成長をお祝いできれば、それで十分なんです。

他のママさんたちが、発達状況や子どもの特性に合わせて取り入れた工夫は他にもこんなにあります。

- 3歳・5歳・7歳にこだわらず、子どもが落ち着いて撮影できる年齢まで待つ

- 人混みが苦手な子なので、混雑を避けて11月下旬以降に撮影する

- 親でも簡単に着付けできるワンタッチ着物で、スタジオ撮影・参拝なしで自宅でお祝いする

- あえて七五三にこだわらず、入学式・卒園式・1/2成人式など“別の節目”で晴れ姿を残す

- 写真撮影はプロに任せず、普段の自然な姿を家族で撮ってアルバムにまとめる

伝統も大事ですが、無理に伝統を守ろうとするあまり、子どもが辛い思いをしてしまっては本末転倒です。

形に縛られない“うちの子らしいお祝い”こそ、家族にとって一番素敵な思い出になりますよ。

発達障害の子どもの安心を育てる|必要なのは“育児を学ぶこと”

私は発達障害の子どもを育てていますが、育児書どおりにいかない日々、発達の遅れへの不安、しつけや教育の壁など……。

「他の子どもにはできて、自分の子どもは上手くできない、どうしてうまくいかないのだろう」と、たくさん悩みました。

その悩みを解決するために私がとった行動、それは“子どもに努力を強いるのではなく、ママである私が子どもとの関わり方を見直して変えていくこと” でした。

その関わり方を知るために私が選択したのがsuunysmile協会で育児について学ぶことでした。

子どもの特性を知り、関わり方を学び、実際の育児に活かしていくことで、少しずつ、我が子のことを知り、「できること」を増やし、さらには発達障害の我が子の隠れた才能を見つけることもできました。

私の長女もできることが増えて笑顔が増えましたが、同時に私自身の気持ちにも余裕が生まれ、私の笑顔も増えていきました。

子どものことをよく知ったことで、「発達障害の子どもに七五三は難しい」という思い込みを払拭し、わが子に合ったお祝いの形を見つけ、伝統に縛られない、我が家らしい特別な七五三を実現できました。

子どもの個性に合わせた関わり方を学ぶことで、「できない」から「できた!」に変わる瞬間が増え、それが子どもの自信になり、ママの笑顔にもつながっていく——今はそう実感しています。

子どもの「できる」を増やすことに成功したsuunysmile協会が提供しているアプリ「suunymoms」について、詳細はこちらからチェックしてみてください!

有料級の子育て情報が無料でゲットできるって!!?

まとめ

発達障害や発達に不安のある子どもの七五三は、「着物が苦手」「カメラが怖い」など、ハードルが高く感じることもあります。

でも、子どもの特性に合わせた準備と工夫をすれば、発達に不安のある子どもでも無理なく笑顔でお祝いができます。

実際に私も、子どもの発達に不安を感じながらも、事前の工夫や準備、そして子どもの特性に合わせた七五三をセッティングしたことで、笑顔いっぱいの写真を残せましたし、良い思い出にもなりました。

伝統や形式にとらわれず、「うちの子が心から楽しめる形」こそ最高の七五三です。

ママの柔軟な工夫と愛情が、子どもの自信と家族の笑顔につながりますよ。

こちらの記事もおすすめ → 発達障害の子ども習い事できない…トラブル防止&継続のため抑えておくべきポイント

#発達障害 #七五三

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。この記事を書いた人

みゆき(6歳長女&2歳次女のママ)

フリーランス/埼玉県在住

発達障害と気難しい性格を持つ長女の育児に悩んでいたところsunnysmile協会に出会う。

子育てコーチング講座で適切な声掛けと関わり方を学ぶことで、親子の絆を深め、家族の笑顔を増やすことに成功