うちの子ども、どうしてこんなに野菜を食べないんだろう…

食事のたびに悩んで、レシピを検索したりSNSで他のママの工夫を調べたりしていませんか?

実は私も、子どもが野菜を食べないことで毎日のように頭を抱えていて、レシピ検索して何種類もメニューを出しても食べてくれず、ひどい時にはお皿をぶん投げられる…

ママの努力を一瞬で破壊する毎日が続き、子どもにイライラして怒鳴ってしまうことも多くありました。

そんな時に私は子どものやる気や自信を強くするための育児方法に出会い、学んだことを活かして「子どもとの関わり方」を変えた結果、野菜拒否の激しかった子どもが少しずつ野菜を食べてくれるようになりました。

この記事では、子どもが野菜を食べないのは仕方ない…と諦めかけた私が「子育ての学び」を活かして野菜嫌いを克服した経験や同じように克服に成功したママたちのリアルな体験談をまとめています。

同じように悩むママが、少しでも前向きな気持ちになれるヒントを見つけてもらえたら嬉しいです。

記事の最後には、実際に私が子どもの野菜嫌いに役立てた「育児の学び」についての詳細をご紹介しておりますので、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。

関連記事→【これで解決】子育て疲れたもう辞めたい…私は環境を変える選択をした

目次

【経験談】我が家の子ども2人は野菜嫌い…イライラ爆発→完食までのストーリー

私には現在5歳と2歳の娘がいますが、2人とも野菜嫌いの時期がありました。

5歳の長女は偏食で、一時は野菜をまったく食べないこともあった大の野菜嫌いでした。

2歳の次女も1歳半頃から突然野菜を一切食べないようになってしまい、「また食卓バトルが始まるのか…」と落ち込んだのを覚えています。

そんな子どもたちの野菜嫌いに向き合い、野菜を完食するまでの私の経験談をご紹介します。

長女の野菜嫌い…毎日残される食事にママのイライラ爆発!

長女の野菜嫌いは1歳半頃から始まり、2歳半頃に偏食のピークを迎え、4歳頃までずっと続きました。

レシピを変えても味を変えてもダメ…どうしたら野菜を食べてくれるの?

スマホでレシピを検索して色々なメニューを試してみたのですが、ママの努力も虚しく、ほぼ毎回野菜を残されていました。

会社で働いて、時間がない中で夕飯を必死で検索して、機嫌の悪い子どもの相手をしながら夕食を作り、結果は「やだ!」と叫んでお皿をひっくり返す…そんなイライラする毎日を送った結果、当然私のイライラは大爆発!

食事の度に、そして子どもが野菜を嫌がるたびに「ちゃんと食べなさい!」と怒鳴るようになってしまいました。

子どもが野菜食べないのは仕方ないことだと分かっていても、栄養不足が心配だからちゃんと野菜を食べてもらいたい…

栄養面の心配に加えて、止められないイライラと怒鳴って申し訳ないという罪悪感も混ざって、いつしか私の心はぐちゃぐちゃになってしまいました。

【育児の学び】に出会い野菜嫌い克服のため始めたのは【食べたい意欲を育てること】

そんな時に私が出会ったのが、子どもの自己肯定感を上げるsuunysmile協会の育児の学びでした。

その中で私が学んだことが「子どもは安心と自己肯定感が満たされると、苦手なことにも少しずつ挑戦できるようになる」という考え方でした。

それまでは、「食べなきゃダメでしょ!」と叱ったり、「一口でいいから!」と無理に食べさせようとしていましたが、それが逆効果だったことに気づいたのです。

知識を得た私がまず始めたことは「お野菜見ても泣かなかったね、すごいね!」「お野菜の名前言えたね!」など、子どもが野菜を食べないことを責めるのではなく、少しでも関われたことを褒めるようにしました。

そして、ほんの一欠片の野菜だけでも食べられたら大袈裟なくらい褒める、前日より少しでも多くの野菜を食べられたら大袈裟に褒めるなど、小さな成功体験を重ねていくことを意識していきました。

強い偏食があったため少し時間はかかりましたが、4歳以降は野菜に対しての嫌悪感が薄れ、自分から野菜を食べてくれるようになりました!

今ではピーマンやきゅうり(4歳まで特に苦手だった野菜)が食べられると、ママに「ピーマン食べたよ!」と嬉しそうに報告してくれてるまでに成長しました。

すごい、ピーマン食べたんだね!じゃあ次は頑張ってお皿ピカピカにできるかな?

食べたことを褒めて、次は全部食べられるかな?と声をかけると、なんと全部完食!

完食をさらに褒めると次の食卓でも完食してくれるようになり、いつしか野菜を残すこともなくなりました。

ママの声かけ1つでここまで変わることにびっくりしましたが、それだけ子どもへの声かけというものは本当に大事なことなんだと改めて思いました。

私が実践したsuunysmile協会の育児の学びについては、こちらから詳細が見れますので、ぜひチェックしてみてください。

次女も野菜嫌いに…子育ての学びを活かして1ヶ月で野菜嫌いを克服!

長女の野菜嫌いが落ち着いた頃、なんと次女も、1歳半を過ぎた頃に野菜を食べない時期に突入しました。

次女の時も長女と同じく、野菜を見ただけで嫌がり、お皿をひっくり返されました…

しかし、私は長女の時のようにイライラすることなく「叱っても逆効果」「褒めて自己肯定感を育てる」という学びを思い出し、長女の時と同様に、焦らず次女の気持ちに寄り添うようにしました。

そして、長女の時と同様に、小さな成功体験を積ませて、「やればできる」「頑張って野菜を食べたい」と思える気持ちを育てることに集中しました。

次女は褒められると素直に喜べる、前向きで言葉の理解が早い子であったこともあって、自己肯定感はあっという間に育ち、なんとたった1ヶ月で少しずつ野菜に手を伸ばし、最終的には完食できるようになりました!

2歳になった今、次女も長女の真似っこをして「にんじん食べたよ!」と嬉しそうに報告してくれていますし、完食どころかおかわりも要求してくれるので、私も嬉しく思っています。

【結論】イライラを減らすコツは子どもより自分に目を向けること

子どもが野菜を食べないとき、ママの気持ちは焦りや不安でいっぱいになりますよね。

でも、私自身の経験から言えるのは、「野菜を食べない子ども」を変えるより、ママ自身の関わり方や声かけを少し変えるだけで、子どもは驚くほど変わっていくということです!

当時を振り返ってみると、野菜を食べないことに対してイライラするのは、「食べさせなきゃ!」というプレッシャーや「食べないと困る」という不安が原因だったと思います。

しかし、「少しでも野菜に触れられたね」「名前を言えただけでもすごい!」と、小さなできたを認めて褒めていくうちに、私自身の気持ちもラクになり、子どもも自信をつけて挑戦してくれるようになりました。

結果として、長女も次女も苦手だった野菜を完食できるようになり、2人とも「ママに褒めてもらえるのが嬉しい!」と野菜を食べたことを笑顔で報告してくれるまでに成長しました。

大切なことは「叱る」でも「無理に食べさせる」でもなく、子どもの小さなチャレンジを一緒に喜び、自信を育てる関わり方を意識することです。

ママが少し視点を変えるだけで、子どももママ自身もぐんとラクになりますので、ぜひ参考にしてみてください!

↓ママの視点を変える方法はこちら↓

【成功例】子どもが野菜食べない…克服成功したママたちが試した工夫6選

野菜を食べない子どもは多いので、多くのママが経験し、自分の子どもに合った工夫を見つけて野菜嫌いを克服しています。

そんな子どもの野菜嫌いに直面した経験のあるママの声を集めました!

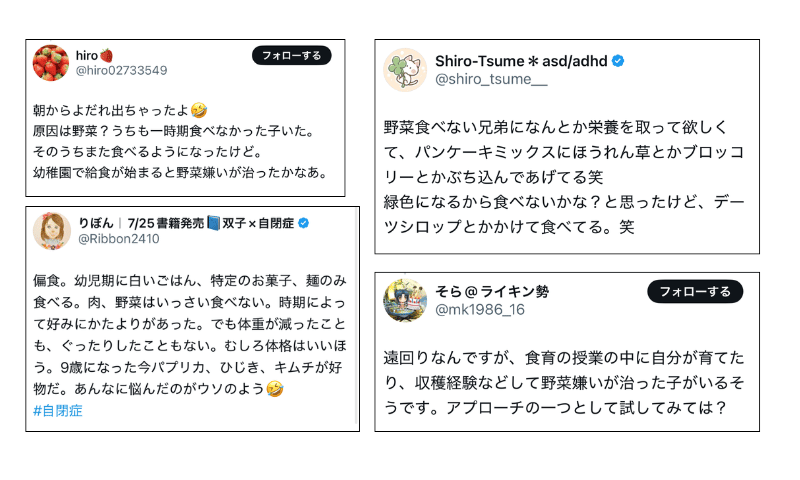

工夫① 環境を変えてきっかけを作る

朝からよだれ出ちゃったよ。原因は野菜? うちも一時期食べなかった子いた。そのうちまた食べるようになったけど。幼稚園で給食が始まると野菜嫌いが治ったかなあ。

工夫② パンケーキに野菜を混ぜる

野菜食べない兄弟になんとか栄養を取って欲しくて、パンケーキミックスにほうれん草とかブロッコ

リーとかぶち込んであげてる笑。緑色になるから食べないかな? と思ったけど、 デーツシロップとかかけて食べてる。 笑

工夫③ 味覚が発達するのを待つ

偏食。 幼児期に白いごはん、 特定のお菓子、 麺のみ食べる。 肉、 野菜はいっさい食べない。 時期によって好みにかたよりがあった。 でも体重が減ったことも、ぐったりしたこともない。 むしろ体格はいいほう。9歳になった今パプリカ、 ひじき、 キムチが好物だ。 あんなに悩んだのがウソのよう

工夫④ 収穫体験など「食べる以外の経験」をさせる

遠回りなんですが、 食育の授業の中に自分が育てたり、収穫経験などして野菜嫌いが治った子がいるそうです。 アプローチの一つとして試してみては?

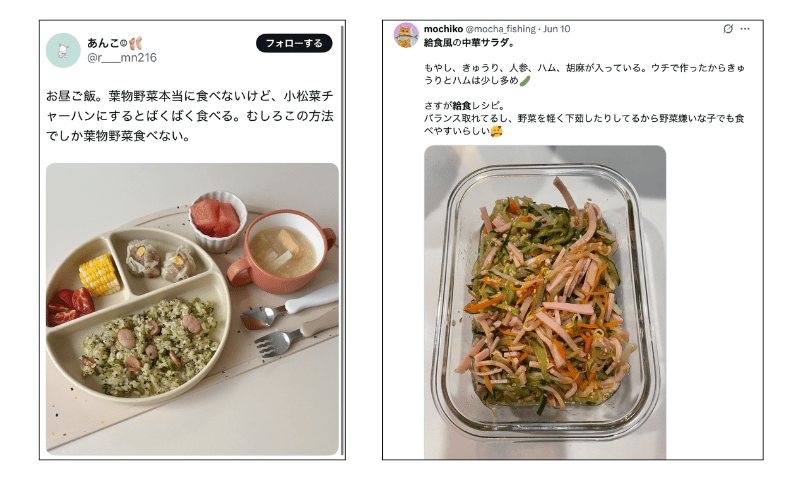

工夫⑤ 白米に混ぜる

お昼ご飯。 葉物野菜本当に食べないけど、 小松菜チャーハンにするとばくばく食べる。 むしろこの方法

でしか葉物野菜食べない。

工夫⑥ 給食レシピを使う

給食風の中華サラダ。もやし、きゅうり、人参、 ハム、 胡麻が入っている。 ウチで作ったからきゅ

うりとハムは少し多め、さすが給食レシピ。バランス取れてるし、 野菜を軽く下茹したりしてるから野菜嫌いな子でも食べやすいらしい。

家庭の食事を給食風にしたら食べた、野菜を育てる経験をしたら食べたなど…ふとしたきっかけや意外な経験が、「野菜を食べてみよう」と思えるきっかけとなります。

給食風のレシピはネット検索するとたくさん出てきますので、気になる方はぜひ検索してみてください。

実は私の長女もスイカとメロンが嫌いでしたが、保育園で育てたメロンとスイカを収穫して、お友だちとみんなで食べたことがきっかけで、スイカとメロンが食べられた経験があります!

ちょっとした工夫、ちょっとした経験、それが子どもの野菜嫌いを克服する大きなきっかけになった…

すぐに野菜を食べてもらえる工夫だけでなく、食べる以外の経験をさせたり、時には子どもが自分から食べたいと思えるまで待つことも必要だと思います。

ママの成功と失敗から導き出した【野菜嫌いの理由と正しい子どもとの関わり方】とは?

私はこれまでに子どもの野菜嫌いを克服しようとして、子どもを怒鳴ってしまったという失敗、野菜に関われたことを褒めて野菜嫌いを克服したという成功、他にも色々試したり経験しています…

その経験と今まで学んできたsunnysmile協会の育児の学びを通して知った、子どもが野菜を食べない理由と、野菜嫌いの子どもへの正しい関わり方についてまとめました。

野菜嫌いの理由と解決策

子どもが野菜を嫌がる理由は本当に人それぞれであり、親にとっては「え?そんな些細なことで?」て思うような理由を持っていることも珍しくありません。

野菜を食べない理由として挙げられる例として、以下のものがあります。

- 味がいや(苦い、まずい、)

- 見た目がいや(なんとなく不味そう…)

- 食感が気持ち悪い(トロトロがいや、固いのがいや、柔らかすぎていやなど…)

- 苦い記憶がある(床に落として怒られた、食べないと言ったら怒られたなど…)

私の長女の場合、色々試したことで分かったことなのですが「トロトロはいや、固いのも嫌、程よい柔らかさであれば食べられる」という、食感に対する細かいこだわりがあることが分かりました。

大人にとっては何でもない「歯ごたえ」でも、子どもにとっては強い拒否の原因になっていたのです。

一方の次女は、野菜の味が「美味しくない」と本人から申告があり、味付けを少しだけ濃くしたり、甘味を活かした味付けにしたことで、野菜嫌いを克服しています。

なお、ママ友の子は「トマトの中の種がイヤ」という理由でトマトを丸ごと拒否していましたが、小さく切って種を取ったり、ジュースに混ぜたりするうちに少しずつ食べられるようになったそうです。

つまり、子どもの「食べない=わがまま」ではなく、「食べられない・食べにくい理由」がちゃんとあることが多いんです。

そんな野菜嫌いを解決するポイントは、

- 子どもに「どこが嫌?」と聞いてみる

- 見た目や調理法を少し工夫してみる(細かく切る、やわらかく煮る、味付けを変える)

- 無理に食べさせず、「匂いだけ嗅いでみる?」くらいの気持ちで挑戦させる

「嫌い」をただ直そうとするのではなく、「どうしたら食べやすくなるかな?」と一緒に考える姿勢が、子どもに安心感を与えてくれるんだと実感しました。

野菜嫌いの子どもとの正しい関わり方

子どもの野菜嫌いに、どんな声をかけていいのか、どう関わっていけばいいのか分からなくて困っているママへ。

ここでは、私自身が失敗と反省を繰り返しながら気づいた、“子どもの野菜嫌いと向き合うときに大切にしたい関わり方”をまとめました。

1.イライラを減らす工夫をする

毎回のように食事を残されてしまうと、イライラしてしまう…でも毎日イライラして怒ってばかりいたら、子どもは泣いてしまいますし、ママも辛いですよね。

私はイライラすることは決して悪いものではないと思っています。

実はそのイライラの奥には「子どもに元気でいてほしい」「ちゃんと食べて大きくなってほしい」というママの深い愛情があるんです。

ただ、その愛情が「怒鳴る」「責める」につながってしまうと、子どもにとっては「食事=嫌な時間」と感じさせてしまうことも…。

そのため、イライラはなくすものではなく、減らすことを意識するのが一番最適だと考えています。

ママ自身の心を守るためにも、以下のような“イライラを減らす工夫”を試してみてくださいね。

- 「完食じゃなくても大丈夫」と思ってみる

- 期待値をちょっとだけ下げる(半分食べられたらOKなど)

- 自分の頑張りを声に出して褒めてみる

- パパや友だち、SNSで気持ちを吐き出す

- 気持ちを書き出して整理してみる

完璧であろうとすると、ママも子どもも神経質になりすぎて余計に野菜嫌いが加速してしまいます。

「ま、いっか!」くらいの気持ちで向き合う方が、子どもが野菜嫌いを克服する気持ちが上向きになりやすいと思います。

2.子どもの「嫌い」に寄り添ってみる

「どうして嫌なの?」と子どもに聞いてあげると、「においが嫌」「ベタベタするのがイヤ」など意外な理由が見えてくることがあります。

大人にとっては「そのくらいのことで?」と思うことであっても、子どもにとっては嫌悪感を感じるほど嫌なものであることも…なので子どもの言うことを否定せず、しっかり聞いてあげることが大切です。

ママ友の話ですが、子どもに「どこがイヤ?」と聞いて初めて、「噛むときの音が嫌」という理由に気づいたそうです。

その後は、やわらかく煮たり形を変えたりして、咀嚼音を小さくする工夫をしたら、少しずつ口にしてくれるようになったと聞きました。

大切なのは「食べさせる」ことより、「どうしたら食べやすい?」を一緒に考えることです。

「ママはわかってくれてる」という安心感が、いつか子どもの気持ちを動かしてくれます。

3.「楽しい食卓」を意識する

ママが「食べさせなきゃ!」と焦ると、どうしても食卓の雰囲気がピリピリしがち…でも、子どもが求めているのは「栄養たっぷりのご飯」よりも「楽しいごはんの時間」です。

食卓を“しつけの場”ではなく、“家族で楽しく過ごす場”にすることで、子どもが自分から苦手な食材に挑戦しようとする気持ちが育ちます。

そんな楽しい食卓を作るためにできる工夫として以下のものがあります。

- 盛り付けを一緒にやってみる

- 野菜スタンプやクッキー型で遊んでみる

- 「どの色の野菜が好き?」と会話を楽しむ

私の長女は食べることへの関心は薄いですが、作る方には強い興味があるので、野菜を切るところを見てもらったり、野菜の型抜きや盛り付けを手伝ってもらっています。

大好きな料理に関われたのが嬉しいのか、その日に限ってよく野菜を食べてくれたりします…

「食べるって楽しい!」という気持ちを育てていくことが、結果的に野菜嫌い克服への近道になるんだと感じています。

野菜食べない子どもにイライラ…sunnysmile協会で学んでみたらイライラが激減!

野菜を食べずにイヤイヤしてばかりの子どもにどう対応すればいいのか知りたい…そんな子どもにイライラしてしまう自分を何とかしたい…

私もかつて悩んでいた子どもの野菜嫌いや止められないイライラ…その悩みを解決できた方法がsunnysmile協会の己育てです。

私は長女が3歳の時に「子どもの性格に合わせた関わり方」「子どもに適した声かけ」について学び、自己肯定感を上げる関わり方を意識することで、少しずつ食べる意欲を引き出すことに成功しました。

その他にも…

- ママのイライラを9割減らす方法

- 自分の子どもの性格・発達段階に合わせた関わり方

- 夫との関係を良好にする方法

- 偏食の子どもへの対応の仕方

- 食事バランスについて学べる栄養学

など、学べることがたくさんあって「学んだら育児がより楽しくなった」「毎日元気に過ごせるようになった」といった嬉しい発見がたくさんあります。

「ちょっと気になるかも…」と思ったママへ、その“気になる”という気持ちこそが、すでに子どもへの大きな愛情です。

過去に私が有料で学んだsunnysmile協会の子どもとの関わり方・声かけの方法ですが、2025年5月にリリースされたサニマムアプリに登録すると、なんと無料で学べます!

学びの内容はSNSやネット記事では知り得なかった情報ばかり!

子どもの野菜嫌い、癇癪への対応の仕方、性格の違う長女と次女…それぞれの性格に合わせて自己肯定感を伸ばす方法など、知識を得ることで解決した悩みがたくさんあります!

詳細はこちらからぜひチェックしてみてください!

まとめ

子どもが野菜を食べないことに悩むママにお伝えしたいことはこちらです!

- 子どもが野菜を食べないのは、「わがまま」ではなく“理由”があることが多い

- 無理に食べさせるよりも、子どもの小さな挑戦や成長を認めて褒めることが、食べたい気持ちを育てる近道

- ママ自身のイライラを減らす工夫や、声かけの仕方を変えるだけでも、子どもの反応は大きく変わる

私自身、イライラして怒鳴ってしまう毎日から、子どもの「できた!」を一緒に喜ぶ毎日に変えたことで、長女も次女も野菜を完食できるようになりました。

「どうして食べないの?」と責めるのではなく、「どうしたら食べられるかな?」と一緒に考えていく関わり方で、きっとママも子どももラクになれるはずです。

この記事が、同じように悩むママの心を少しでも軽くし、「今日からやってみよう」と思えるきっかけになれば嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

#野菜食べない #野菜嫌い #克服

この記事を読んだ方にオススメ!→ 発達障害長女が偏食を克服!ママの経験から導き出した改善アイディア集

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。この記事を書いた人

みゆき(6歳長女&2歳次女のママ)

フリーランス/埼玉県在住

発達障害と気難しい性格を持つ長女の育児に悩んでいたところsunnysmile協会に出会う。

子育てコーチング講座で適切な声掛けと関わり方を学ぶことで、親子の絆を深め、家族の笑顔を増やすことに成功