もし生まれてくる子どもが障害児だったら、私に育てることはできるのだろうか?

もし、生まれてくる子どもが障害児だったら——私に育てられるのかな?ちゃんと幸せにしてあげられるのかな?

第一子妊娠中の私は、健診のたびに「元気に生まれてきてね」と願う反面、「もし障害があったら…」と不安な気持ちも拭いきれなかったのを、今でも覚えています。

そして実際に、生まれた長女に発達障害があると分かったとき、頭は真っ白になり「どうして私の子が…」と恐怖のような不安でいっぱいでした。

この子をちゃんと幸せにしてあげられる自信がない…育てるのは無理かもしれない。

そう思って泣いていた時期もありますが、それでも今、私は笑顔で育児をしています。

その理由は、不安と向き合い、少しずつ“心の持ち方”を変えていくことで、毎日の育児を楽しめるようになったからです。

発達障害の育児に不安がゼロになるわけではありませんが、「不安」と上手に付き合うコツを掴んでからは、前よりずっと、心が軽くなりました。

同じように「障害児が生まれたらどうしよう…」と悩んでいる妊娠中のママ、そして障害児育児で不安を抱えているママに、私の経験から生まれた“思考の転換術”をお伝えします。

関連記事→【経験談】産後、旦那にイライラ…鬼嫁になりたくない私は執着心を捨てた

有料級の子育て情報が無料でゲットできるって!!?

【経験談】障害児が生まれたらどうしよう…不安は消えるわけない

子どもに障害があるとわかった時、不安に押しつぶされそうになるのは、誰だって同じです。

私も妊娠中は「ただ元気に生まれてくれればいい」と願っていたのに、いざ娘に発達障害があると分かった瞬間、急に世界が変わって見えました。

この子の将来はどうなるんだろう…私にちゃんと育てられるのかな…

そんな不安が拭えなくて、何度も検索しては涙して、眠れない夜を過ごしました。

しかし、発達障害の育児をこなし、育児の知識を身につけていくことで、不安はなくすものではなく、どう付き合うかが大切——ということを知りました。

私の育児経験や身につけた知識を交えながら、不安を和らげるヒントをお伝えします。

育児の不安から得られたものは“実行力”

娘に発達障害があるとわかったとき、私は毎日不安だらけで、調べても調べても納得のいく答えが見つからない状態でした。

「どうしよう」と思うばかりで、心は真っ暗だったのですが、その不安の中で ひとつだけ得たものがあります。

それは、“子どものために行動する力”。不安だったからこそ、私は子どものためにたくさん動くことができたのです。

ちなみに私が、子どもの発達障害が発覚してから実行したことはこちらです。

- 療育について調べて見学・決定する

- 専門家に相談し、今後の育児の方針についてアドバイスを受ける

- 同じ悩みを持つママを探す

- 発達障害に関する知識を集める

- 育児のことをもっと知る(育児の勉強を始める)

- 働き方を見直してみる(週5パート勤務→フリーランスに転向)

「どうにかしたい」「この子の未来を明るくしたい」

その気持ちが、私を動かす力となり、ここまで行動することができたのです。

子どものために仕事も働き方も見直し、子育てと両立しながらフリーランスとして働き始めるきっかけにもなりましたし、育児を学ぶ機会を得て、発達障害の子どもとの関わり方を柔軟に考えることもできました。

不安があったからこそ——私は“迷うだけで終わらない、行動できるママ”になれたのだと思います。

実際に私が子どもの発達障害が発覚して、仕事を辞めてフリーランスになった時の話はこちらで紹介しています↓

【体験談】子どもが発達障害…仕事辞める!子育てに専念したほうがいい理由

発達障害児の育児悩みを解消できたきっかけであるsuunysmile協会(育児・健康・お金の知識が無料で学べるサニマムアプリ)についてはこちらをチェック↓

障害児育てられない不安…それは子どもを心配する気持ち

成長がゆっくりだったり、できないことが多かったりすると不安になりますよね。

でも、それって悪いことではありません。不安 = 子どもを守ろうとする本能なのです。

心理学では“不安”とは「まだ起きていない未来への備え」と言われています。

つまり「どうすればこの子が幸せに生きられるだろう」という優しさが、不安の正体なんです。

だから、不安を感じているあなたは立派なママです、その気持ちを否定する必要はありませんよ。

有料級の子育て情報が無料でゲットできるって!!?

子どもの笑顔のために!不安と上手に付き合うコツ

不安をゼロにしようとすると、心が疲れてしまいますし、心配しすぎると過保護になり、子どもの自立心や自信の低下に繋がり、自己決定ができない子どもになってしまうことも…

不安と上手に付き合っていくには、不安をポジティブに考えること・子どもを信じてあげることが大切です。

障害児育児は不安を抱え込みやすいですが、それは子どもを大切に思っている証拠ですので、不安を持っていても大丈夫です。

ただ不安になりすぎる、心配しすぎるとかえって子どもの発達を妨げることがあります。

適度な不安と付き合いつつ、時には子どもを信用して任せてみたり、見守る勇気を持つことが、自立した子どもを育てるために必要なことだと私は思います。

育児の不安を抱えているママにおすすめの記事はこちら↓

【これで解決】子育て疲れたもう辞めたい…私は環境を変える選択をした

障害児が生まれたらどうしよう…悩むあなたへに送る4つの処方箋

障害児が生まれたらどうしよう…という不安を少しでも軽くするためには、ママの意識を変えていくことが一番早い解決法です。

障害児育児という現実を変えることはできませんが、障害児育児に対する考え方や心の持ち方を変えることで、障害児育児は辛い、という固定概念を手放すことができます。

ママの不安が少し軽くなる、そして今日から使える「心の処方箋」について紹介します。

処方箋1.“完璧なママ”を手放す

この子が将来苦労しないように、ママである私がちゃんと頑張らないと…

子どもに将来苦労させたくない…障害児ママは、「私が頑張らなきゃ」と背負い込みがちです。

私もその1人で、元々真面目で完璧主義な性格だったこともあって最初は、“人一倍努力しなければこの子は生きていくのが難しい”と、療育や支援に熱を入れていた時期がありました。

ただ頑張りすぎたことで、体調を崩しがちになり、気力も体力も落ちてしまいました。

それでも育児に待ったなし…重たい体を無理やり引きずって、手のかかる長女の育児をしておりました。

そんな時に、長女の保育園の担任の先生から、こんな言葉をかけられました。

お母さんは、もう十分頑張っています。

もっと力を抜いていいんです。私たちをもっと頼ってください。

お母さんが元気で、笑顔でいることが、長女ちゃんにとって一番安心なんですから。

その言葉を聞いて、完璧でいようと、しっかりしようと思っていた自分を手放し、手を抜くことを少しずつ覚えていくようにしました。

力を抜くことを覚えてからは、心も体もラクになりましたし、余裕を持って育児をすることもできるようになりました。

頑張りすぎているママは“最低限できていればいい”、“できない日があっても大丈夫”と、自分に許可を出してあげることから始めてみるといいですよ。

処方箋2.同じ立場のママの声を聞く

同じ経験をしたママの声って、不思議と心を支えてくれます。

SNSやブログには障害児ママのリアルな声がたくさんあります。

私もInstagramやXで同じ障害を持つママさんの投稿を見ることが多いのですが、「私だけじゃないんだ」と思えることが、どれほどの安心になるか——私は身をもって感じました。

悩んでいてもいい、泣いてもいい、でも一人で抱え込まなくていい。

仲間がいるって、本当に力になります。

悩み・知識・支援情報を共有しあえる仲間を作ることで、心はグッと軽くなるので、ぜひ活用してみてください。

ちなみに私も活用中!育児の知識・悩み解決に特化したママのコミュニティ&学習アプリはこちら↓

処方箋3.できることに目を向ける

障害児ママにありがちですが、他の子どもと比較して「できないこと」に目を奪われがちです。

本当に大切なのは「今できていること」に気づいてあげることです。

歩けるようになった、言葉が出るようになったなど、育児書に記載されているような発達段階ばかりに捉われる必要はありません。

昨日より1口多く食べられた、今日は泣かずに服が着られた、少しだけ早く身支度ができた、これくらいの小さなできた、それで十分なんです。

発達や成長が、目にみえる結果として出にくい障害児ですが、それでもゆっくり、一歩ずつ発達は進んでいます。

小さなできたをたくさん見つけて褒めることで、子どもは自分に自信を持ち、前向きに生きようとする力を育てることができますよ。

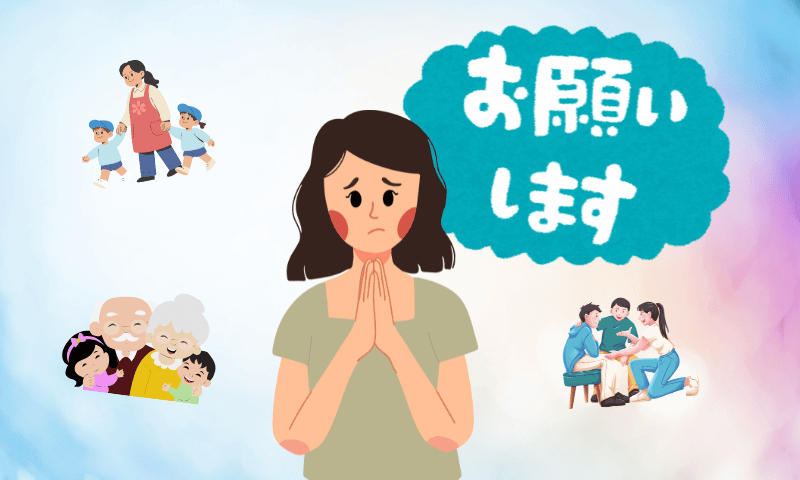

処方箋4.「頼ること」を自分に言い聞かせる

誰かに頼るのが苦手なママ、多いですよね。

数年前の私もそうでした。

育児書通りにいかない、ネットやSNSで検索しても解決策が見つからないことも多い、周りに配慮することが多い…

自分1人で育児するのも大変なのに、誰かに頼って発達障害の長女を見てもらうなんてできるわけない。

そう思っていたのですが、障害児育児は体力的にも精神的にもひとりで頑張るのは無理…気力と体力が尽きるのは時間の問題でした。

そんなある日、夫婦揃って体調を崩してしまい、長女の育児ができる人がいなくなってしまったのです。

私は迷惑をかけるかもしれない…と思いながらも勇気を出して発達障害の長女を実家に1日預けたのですが、親の予想に反していい子に過ごしていたと聞きました。

その出来事がきっかけで「自分が無意識に頼れないと思っていただけ」「親に任せても大丈夫なんだ」と気づきました。

私の経験から感じた、人に頼りながら育児をしていくメリットはこちら↓

- 親の心と体が回復でき、気持ちを新たに頑張れる

- 子どもに新しい経験をさせることで、内面や適応力などの成長に繋がる

- 他者の視点で子どもを見てもらうことで、【親が気づけなかった子どもの新たな発見】を見つけることができる

周りへの迷惑を考えて、人に頼ることを躊躇しがちな親は多いですが、実は程よく人に頼ることで、親にとっても子どもにとってもプラスになることがあります。

頼っていい、むしろ頼ることで、育児が上手くいったり、普段の育児に追われて気づくことができなかった新たな発見を見つけることもあるのです。

もし子どもの障害を理由に躊躇して、誰にも頼ったことがないというママは、この機会に一度、勇気を出して子どもを預けられる場所・頼れる人を探してみるのもいいかもしれませんね。

ネガティブな障害児育児を前向きにする思考転換術

障害児育児を通して、私が育児の中でいちばん変わったのは、“物事の見方”でした。

“障害児育児は大変で苦労が多い”というイメージが強いと思いますが、同じ現実であっても、物事の見方や考え方、思考を変えることで、毎日の感じ方が大きく変わったんです。

ここでは、私が前を向いて育児をしていくために実践してきた「思考の転換術」を3つ紹介します。

「できない」にフォーカス → 「昨日よりできた」にフォーカス

「なんでこれができないの?」から「昨日よりもできた!」

この意識の切り替えだけで、親のストレスは驚くほど減ります。

- 昨日は3秒しか待てなかったのに、今日は5秒待てた

- 今日もご飯を残しちゃったけれど、昨日よりも食べてくれた

- 昨日は着替えに30分かかったけれど、今日は25分でできた

このように、できないことばかりにフォーカスするのではなく、昨日よりも、ほんの少しだけでもできたこと・成長したことを見つけて褒めるのが、前向きな育児に必要なことです。

その小さな“できた”を積み重ねることで、未来が少しずつ明るく見えるようになりますし、子どもの自己肯定感を上げることにも繋がります。

「なぜ私が」→「私だからこそできることがある」

障害児ママになった当初、私は「どうして私が…」という思いでいっぱいでした。

でも今では、「私だからこそ、この子のペースを大事にしながら育児ができる」と感じています。

同じように悩むママの支えになれたり、子どもの個性を理解して寄り添えたり…“障害児を育てた私だから分かること・できること”が確かにあると気づくと、不安が希望に変わっていきました。

私自身、同じように悩むママの力になりたいと思い、現在は障害児育児の経験を綴ったり、SNSやブログで障害児育児のことを投稿しています。

発達障害児を育てた経験があるからこそ、私は同じ悩みを抱えるママの支えになれる。

今は悩んでいても、いつかあなたにも、“障害児を育てた経験あるからこそできること”が見つかる時がやってきますよ。

「将来が不安」→「今日できることを積み重ねよう」

将来を考えすぎると、不安はどんどん膨らんでいきます。

でも、未来は“今日”の積み重ね。今日できることを一歩ずつ積み重ねていけば、必ず道は開けます。

「今、この子が笑っている」——その瞬間を大切にするだけでも、心が穏やかになります。

子どもの笑顔と、小さなできた——少しずつ積み重ねていけば、子どもの自己肯定感が上がり、自分の力でやってみたいと思える気持ちを育てていけます。

私の発達障害の長女も、発達の遅れのせいでお友だちの動きや流れについていけないことも多く、落ち込むことも多々あります。

読み書きやコミュニケーション…苦手なことばかりの毎日ですが、家庭では少しでもできたことを見つけたら褒める——

これを続けているうちに、自己肯定感が育ち、自分からやりたいことを見つけて取り組める子どもに育ちました。

できることを積み重ねることで、やる気や自分で決める力など、心は大きく育ちます。

未来を不安に思うよりも、まずは今、子どもができたことに目を向けてあげるのが、子どもの未来を明るくするために必要なことだと私は思います。

有料級の子育て情報が無料でゲットできるって!!?

まとめ

障害児が生まれたらどうしよう…と思っているママ、抱えている不安を前向きに捉えることができましたでしょうか?

障害児育児に不安を持ってしまうのは当たり前!完璧じゃなくて大丈夫!

大切なのは、ひとりで抱え込まず、少しずつ気持ちが軽くなる選択をしていくこと、そして、その不安は考え方次第で前向きに変えられる、ということです。

- 不安は「ママとしてちゃんと向き合っている証拠」なので否定しなくてOK!

- 障害児育児は大変…1人で頑張りすぎないために、相談先や頼れる人を見つけておく

- できないことに目を奪われがちな障害児育児ですが、小さな「できた」を積み重ねることで、子どもとママの自信にもつながる

障害児育児は、他の子どもに比べるとスローペースで発達が進んでいないように見えますが、ゆっくりでも着実に成長はしています。

気力も体力もかなり必要ですので、ママ自身のことも同じくらい大切にしながら、少しずつ子どもの成長を感じていけたらいいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

こちらの記事もオススメ↓

【経験談】夕方のつわりがつらいなら蟹になれ!親になる“本当の意味”を知った

#障害児 #生まれたらどうしよう #障害児育児 #発達障害

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。この記事を書いた人

みゆき(6歳長女&2歳次女のママ)

フリーランス/埼玉県在住

発達障害と気難しい性格を持つ長女の育児に悩んでいたところsunnysmile協会に出会う。

子育てコーチング講座で適切な声掛けと関わり方を学ぶことで、親子の絆を深め、家族の笑顔を増やすことに成功