習い事をさせたいと思ったが、うちの子は発達障害…

できる習い事はあるかな?でも断られたらどうしよう…そもそも続けられるかな?

私の長女は発達障害の特性があり、年長になった今でも指示理解が難しい、会話のキャッチボールが難しいなど、言葉の発達に大きな遅れを抱えています。

そんな長女ですが、実は小学生(長女にとって年上)の子どもたちに混じってダンスを習っており、毎週楽しく通うことができています。

長女に合ったスクールをしっかり見極めて、習い始めて4ヶ月…現時点でトラブルゼロ、何よりもダンスを始めてから、長女の自信がついて笑顔が増えたのが何よりも嬉しいことでした!

発達障害の子どもに習い事をさせたいけれど、悩みが多くて初めの一歩が踏み出せないママにオススメ!

発達障害の子どもにおすすめの習い事や、相性の合う習い事の見極め方、トラブル防止&継続のためにママが抑えておくべきポイントについてご紹介します!

記事の最後には私が発達障害の長女にピッタリの習い事を見極めた際、大いに役立った【育児の学び】についてご紹介しておりますので、最後まで読んでいただけると嬉しいです!

関連記事→ 発達障害の子どもへの親の関わり方!困りごとを解決し能力を伸ばすコツ

目次

【検証】発達障害の子ども習い事できない?発達障害の長女にダンスを習わせた結果

私の長女は同年代の子どもと比べて言葉の発達がかなり遅く、3歳で発達障害と診断されました。

年長になった今でも年相応のコミュニケーションが取れず、言われたことを理解したり、言いたいことを言葉にして伝えるのが苦手な子です。

「長女に習い事はできない」と思い込んでいた私が、長女にダンスを習わせたきっかけと、発達障害があるからこそ気をつけていることについてご紹介します。

習い事できないと思ったら…突如「ダンスやってみたい」と言われた

長女は聞いて覚えるのは大の苦手でしたが、見て覚えるのは得意でしたので、パズルやYouTubeのダンス動画をまねっこするのが特に大好きでした。

ある日、年中も終わりに差し掛かった頃、長女から突然「ダンスをやりたい」と言われたのです。

どうやらYouTubeでダンススクールの映像を見て、自分もやってみたいと思ったようです。

多少の心配はありましたが、自分からやりたいことを見つけたことがない長女が初めて「やりたい」と言ったことが嬉しくて、長女のやる気を大切にしたいと思い、習い事をさせることに決めました。

継続の心配はありましたが「無理だったらやめればいい」と当時はあまり深刻に考えていませんでした。

見合ったスクールを見つけて体験させたら大当たりだった!

その後、発達障害の習い事について色々調べたのですが、「発達障害のことを言ったら断られた」「他の保護者から嫌な顔をされた」といったマイナスな情報ばかり目についてしまい、先行きが不安に…

初心者歓迎!のダンススクールはたくさんあっても、発達障害の子どもOK!と提示されたダンススクールは、当然ですが見つかりませんでした…

そんな私がスクールを選ぶ時に意識していたことは【発達障害を理解してもらえるところ】ではなく【長女の特性があっても無理なく続けていけるところ】でした。

その当時の長女の特性と、習い事で懸念していた点がこちらです。

- 聞き取りは難しいが、周囲を見てやるべきことを理解している

- 癇癪持ちで、厳しい叱責・上手くできないがトリガーとなる

上記の点を踏まえて、長女の特性があっても楽しく続けられるスクールの特性を洗い出した結果がこちらでした。

- 本格的なダンスではなく、楽しくダンスができること

- 厳しい先生ではなく、優しい先生であること

- 上手・下手関係なく、みんなで楽しくできること

そして何とか条件に合ったダンススクールが見つかり、試しに体験に行かせた結果、ものすごく気に入ったようで、以降、一度も嫌がることなく、毎週通い続けることができています。

現在も楽しくダンススクールに通っており、始めは見よう見まねで何とかついていっていた長女は、今では細かい動きも覚えて踊れるようになるまで成長しました。

私は長女の後ろで見守っているのですが、上手く踊れるとよく笑顔でガッツポーズをしてくれます(笑)

有料級の子育て情報が無料でゲットできるって!!?

【質問】楽しく継続するために気をつけていることはありますか?

日々の成長に嬉しさを感じながらも、心の奥底では「発達障害の特性が周りに迷惑をかけないか…」と心配してしまうこともあり、完全に不安は拭えないこともあります。

ただ、長女には、純粋に大好きなダンスを楽しんでもらいたいと思っているため、楽しく継続するために私が気をつけている点がいくつかあります。

- 基本的に見守るだけにして本人の楽しみを満喫させる

- 親の介入は必要最低限にする(重要なことを言われたが理解していなかったときに、親がもう一度伝えるなど)

- 先生には「長女の特性」をお伝えしただけ。基本的に個別フォローはお願いしない

ダンスの先生にのみ、発達特性のことは伝えており、トラブルが発生した際は親の方でフォローすることは伝えておりますが「長女ちゃんのペースで楽しんでもらえたらいいですよ」と優しい言葉をかけていただけたので、私も安心して通わせることができています。

心配は多いですが、習い事は子ども同士が楽しみながら成長する場です。

親はあまり干渉しすぎず、失敗も成功も見守ることが、楽しく続けられるポイントだと思います。

発達障害の子どもにおすすめの習い事と【ベストな習い事】見極めポイント

発達障害の子どもにおすすめの習い事としては、【発達特性に合わせて続けられるもの】です。

もちろん「みんながやっているから」とか「発達に良さそうだから」という理由で選ぶこともありますが、子どもに合わなければ長続きせず、途中で「やめたい」となってしまうことも…。

個別指導を受けられる習い事以外では、定型発達の子どもたちと一緒に習うことが多いので、トラブルを防ぐためにも慎重に選びたいところです。

気になるポイントを押さえ、発達障害の子どもに合った習い事の見極める方法についてお伝えします。

発達障害の子どもおすすめの習い事7選

発達障害の特性から見て、継続しやすい習い事の特徴は以下の通りです。

- 集団行動が苦手 → 個別または小集団でできるもの

- 言葉の発達が遅い → 言葉のやり取りが少ないもの

- 臨機応変が苦手 → ルーティンでできるもの

この特徴が含まれている、発達障害の子どもにおすすめの習い事をピックアップし、おすすめポイント、注意点などをまとめました。

| 習い事 | おすすめポイント | 注意点 | 決め手のポイント |

|---|---|---|---|

| 水泳 | ・水中での刺激がやわらぎ、感覚過敏の子にも安心 ・一人で黙々と取り組める ・レッスンがルーティン化されている | 着替えや水への不安が強い子は慣れるまで時間がかかる | ・少人数・個別対応のスクールを選ぶ ・体験レッスンで子どもの反応を確認する |

| ダンス | ・音楽と体の動きで自己表現ができる ・振り付けを繰り返すので予測が立てやすい ・他の子と話さずに参加できる場面が多い | 音や照明が強いスタジオは苦手な子も | ・少人数でゆったりした雰囲気の教室を選ぶ ・親子参加型だと安心しやすい |

| 体操 | ・成功体験が得られやすい ・少人数制で個々のペースに合わせやすい ・遊び感覚でルールや順番を学べる | 活動がハードな場合、疲れやすい子には負担に | ・柔軟に対応してくれる指導者かを確認する ・子どもの体力や感覚特性に合う内容を選ぶ |

| 音楽(ピアノ・リトミック) | ・音のリズムで安心感を得られる ・ピアノは個別指導で集中しやすい ・リトミックは言葉が少なくても参加できる | 大音量が苦手な子には配慮が必要 | ・子どもの感覚に合う音量やテンポの教室を選ぶ ・優しく丁寧な指導者がいるかを確認する |

| 武道(空手など) | ・礼儀や型など、ルールが明確で見通しが立てやすい ・体を動かしてストレス発散になる ・自己コントロールや集中力が育つ | 大きな声や号令が怖い子もいる | ・見学で教室の雰囲気や指導法を確認する ・試合中心ではなく「型」重視の教室を選ぶと安心 |

| 絵画・書道 | ・言葉を使わず自己表現ができる ・自分のペースで集中して取り組める ・繰り返しの作業が多く、安心感がある | 汚れや手につく感触が苦手な子は絵の具に抵抗があることも | ・少人数・静かな環境での教室を選ぶ ・子どもが好きな道具や画材を使えるか確認 |

| 料理教室 | ・手順通りに進める活動が得意な子に向いている ・達成感が得やすく、自己肯定感につながる ・実生活に直結するスキルが身につく | 包丁や火の扱いなど、危険への配慮が必要 | ・年齢や発達に応じた安全な内容の教室を選ぶ ・親子で参加できるクラスだと安心感がある |

自分の子どもにとって【ベストな習い事】を見極めるポイント

発達障害の特性があっても続けやすい習い事をピックアップしましたが、そこからさらに「自分の子どもに合った習い事」を見極めるまでが大変ですよね…

そんな見極めで大切なことは「正解を探すこと」「できるかできないか」ではなく、「子どもが夢中になれるか」「自分の子どものペースで取り組めるか」です。

たとえ才能があっても、本人のやる気がないと継続は難しいことが多いです。

逆に、好きで楽しんでいることなら、少しずつ力がついて自信にもつながっていきます。

ママとしては「将来役立つかな?」「苦手を克服できるかな?」と考えがちですが、子どもが自分らしく輝ける場所を見つけてあげることのほうが、長い目で見てプラスになりますよ。

【結論】発達障害の子どもの習い事は「得意を伸ばすこと」で「自信をつける」のがベスト!

発達障害の子どもが苦手とするコミュニケーション、集団行動、じっとできないといった行動を改善するために習い事をさせても、逆効果になることが多いです。

泳ぎが苦手だから水泳を習わせる、勉強ができないから塾に行かせるなど「できない部分をなんとかしたい」と思うのが親心ですが、子どもにとって習い事は 「できないことを直す場」ではなく「好きや得意を伸ばす場」 である方がうまくいきます。

特に発達障害の子どもは、周囲の子どもと比べてできないことが目立ちがちになるので、苦手なことを無理にやらせると、かえって自信喪失になってしまう可能性が高いです。

もし、子どもの発達を促すために何かさせてみたい、とお考えのママは「得意と苦手」のバランスを意識してみてください。

- 得意なこと、好きなことを続けることで自信がついていく

- 習い事の8割は「好き・得意」、2割くらいが「ちょっと苦手」くらいがちょうどいい

子どもが「できた!」「楽しい!」と感じられる瞬間が積み重なれば、それが将来の大きな力になりますし、ママも「やらせてよかった」と安心できるはずですよ。

発達障害の子ども習い事やったら迷惑?トラブル防止のためママが抑えるべきポイント4選

発達障害の子どもに習い事をさせようと決めたのはいいものの、発達障害児ママが抱えるもう一つの心配事がありますよね…「周囲の目」と「トラブル」です。

定型発達の他の子どもが当たり前のようにできることが、発達障害の子どもにとっては難しいことであるなんてことは珍しいことではありません。

そのことで、習い事の進行を妨げたり、人間関係でトラブルを起こして、他のお子さんやママさんに迷惑をかけてしまうかもしれない…と思って習い事を始める最初の一歩が踏み出せない!

そんな心配を抱えているママへ、トラブル回避と周りのママさんやお子さんと上手く付き合っていくために抑えておくべきポイントをお伝えします。

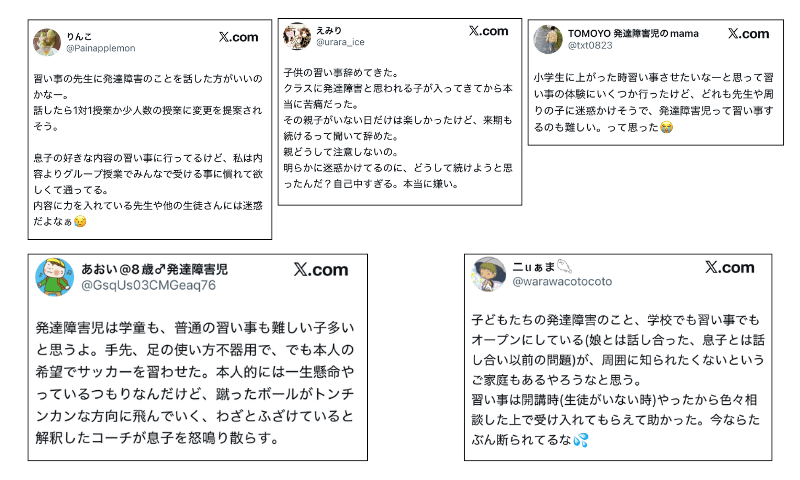

周りはどう思っている?発達障害の子どもの習い事は迷惑?

実際に発達障害の子どもに習い事をさせた結果や、発達障害の子どもの習い事についてどう思っているのかについて、意見を集めてみました。

習い事の先生に発達障害のことを話した方がいいのかなー。話したら1対1授業か少人数の授業に変更を提案されそう。息子の好きな内容の習い事に行ってるけど、 私は内容よりグループ授業でみんなで受ける事に慣れて欲しくて通ってる。内容に力を入れている先生や他の生徒さんには迷惑だよなぁ。

子供の習い事辞めてきた。クラスに発達障害と思われる子が入ってきてから本当に苦痛だった。その親子がいない日だけは楽しかったけど、 来期も続けるって聞いて辞めた。親どうして注意しないの。明らかに迷惑かけてるのに、どうして続けようと思ったんだ?自己中すぎる。 本当に嫌い。

小学生に上がった時習い事させたいなーと思って習い事の体験にいくつか行ったけど、 どれも先生や周

りの子に迷惑かけそうで、 発達障害児って習い事するのも難しい。 って思った

発達障害児は学童も、普通の習い事も難しい子多いと思うよ。 手先、 足の使い方不器用で、 でも本人の希望でサッカーを習わせた。 本人的には一生懸命やっているつもりなんだけど、 蹴ったボールがトンチンカンな方向に飛んでいく、 わざとふざけていると解釈したコーチが息子を怒鳴り散らす。

子どもたちの発達障害のこと、 学校でも習い事でもオープンにしている(娘とは話し合った、 息子とは話し合い以前の問題)が、周囲に知られたくないというご家庭もあるやろうなと思う。習い事は開講時 (生徒がいない時)やったから色々相談した上で受け入れてもらえて助かった。 今ならたぶん断られてるな

発達特性によるトラブル防止のためママがやるべきこと

多くのコメントを見ましたが、やはり発達障害児の習い事はハードルが高すぎますね…

「やっぱり習い事は諦めるしかない…」と思われるでしょうが、簡単に諦めるのはまだ早いです。

私の長女は聞いたり話したりするのが苦手ではあるものの、トラブルゼロでダンススクールを継続できています!

その理由は、長女のペースで継続できるスクールを見つけたのもそうですが、「トラブルを最小限に抑えるために意識していることがあるから」なのです。

そんな私が長女の習い事でトラブル防止のために、普段から意識していることをご紹介します。

1.先生には子どもの発達特性を共有しておく

これは最も大切なことですが、習い事の先生に、ただ「発達障害があります」とだけ伝えるのでは不十分です。

どんな特性があって、どんな対応をしてもらえると助かるのか、そしてご配慮いただきたいことをできるだけ手短に・具体的に伝えておくと安心です。

習い事は療育とは違い、先生は必ずしも発達障害に詳しいわけではありませんし、一緒に学ぶのは定型発達の子どもたちやその親御さん…だからこそ、事前に伝えておくことで無用なトラブルを防げます。

参考までに、私が長女をダンススクールに入れる前に先生へお伝えした内容を一部ご紹介します。

長女についてあらかじめお伝えしたいことがございます。

長女は軽度の自閉症スペクトラム症があり、言葉だけの指示を理解するのが難しいことがあります。会話のキャッチボールも苦手ですが、「見て覚える」ことは得意です。そのため口頭指示を理解するのは苦手ですが、動きを目で追えば、やるべきことを理解できると思います。

お手数をおかけする場面もあるかと思いますが、ご理解いただけたらと存じます。

こんなふうに、「できないこと」だけでなく「得意なこと」も合わせて伝えると、先生も具体的にサポートしやすくなります。

一方で、「発達障害があると伝えたら断られた」という話も実際によく耳にしますが、その場合は無理に入会させようとせず、「ここは相性が合わなかった」と割り切るのが一番です。

子どもに合わない環境で続けることは、かえって自信を失わせてしまうので、切り替えて別の習い事を探すのがオススメです。

2.保護者には発達障害のことはフルオープンにしない

近年は発達障害の認知度も高まってきていますが、残念ながらまだ偏見を持つ人もいます。

ですから、先生には特性を共有しておく方が安心ですが、保護者の方々にはフルオープンにしなくても大丈夫です。

私自身も、保護者の方に対しては「同年代に比べて少しコミュニケーションが苦手な子」といった個性として伝えるようにしています。その方が自然に受け止めてもらいやすいからです。

幸い、今通っているスクールでは「子どもだけで話し合って決める」ような場面がないため、発達障害のことをオープンにせずとも問題なく続けられています。

もちろん、必要に応じてしっかり説明した方がいい場合もありますが、そうでないなら無理に言わないこと、そして「伝える相手を選ぶ」ことも大切な工夫のひとつです。

ママさんとの上手な付き合い方についてはこちらの記事で詳しくご紹介しておりますので、ぜひ読んでみてくださいね!

ママ友との上手な付き合い方 → 子どもの発達障害ママ友に言う?上手な付き合い方と悩み解決のポイント

3.必要に応じて親がサポートできるようにしておく

習い事は子ども同士で成長する場なので、基本的には親が干渉しすぎない方が良いです。

ただ、発達障害のある子どもは「苦手なことを一人で乗り越える」のが難しい場面も少なくありませんので、そういうときは、後ろからそっと支えるようにサポートしてあげると安心です。

例えば、最初の着替えや場所に慣れるまでの付き添い、先生の指示をかみ砕いて伝えるといったサポートだけでも、子どもが安心して活動できるようになります。

私も基本的には干渉していませんが、先生の説明が上手く理解できなかった時などは「先生はこう言ったんだよ」と長女でも理解しやすい説明を補足することがたまにあります。

有料級の子育て情報が無料でゲットできるって!!?

4.無理だと思ったら辞めてもいい

「せっかく始めたんだから続けなきゃ」と思ってしまうのが親心ですが、特に発達障害の子どもは環境の変化や周囲との関わりがストレスになることがあります。

難しそうだな…無理そうだな…と感じたら、すぐに辞めてもいいんです!

発達障害の子どもの発達を促すために大切なことは子どもの自己肯定感を守ること!

もし習い事で自信ややる気を失ってしまうなら、それは逆に発達の妨げになってしまう可能性があります。

発達障害の子どもにとって本当に必要なのは、できないことを無理やり克服したり、結果が出るまで耐えることではなく「自分はできる!」と思える経験を積み重ねていくことです。

その積み重ねが自己肯定感を育み、次の挑戦へとつながっていきますので、辞めることは決して悪いことではないと自分に言い聞かせてあげてくださいね。

【補足】習い事をさせず自宅で才能を伸ばすのもあり!

周りの子どもたちが習い事をしているから、色々な経験をさせてあげたいから、と習い事をやらせたいと思う親は多いと思います。

ただ、発達特性上、自分の子どもに習い事は難しいと思ったら、あえて習い事をさせず「自宅で才能をあげる育児をする」というのも一つの手です!

実際に習い事を1つも経験したことがないママが、子ども3人に習い事をさせず、自宅で子どもの自主性・社会性を育てるために意識していることについて、こちらの記事で紹介しております。

【体験談】子供に習い事は意味ない!何もさせないママは自宅での関わり方で才能爆上がり

習い事をさせることについて、まだ不安が大きいと感じたママ、ぜひ参考にしてみてくださいね。

私が子どもの習い事で失敗しなかった秘訣は【sunnysmile協会の育児の学び】!

私が発達障害の長女の習い事で大きな失敗をしなかった秘訣は、sunnysmile協会で「子どもの才能を伸ばす育児」を学んでいたからです。

きっかけは、発達障害のある長女との関わり方に悩んでおり、口頭指示が通らない長女に対して怒ってばかりの自分を変えたいと思ったからでした。

そこで学ぶ中で、「自己肯定感が上がると、子どもは苦手なことにも挑戦できるようになる」ということを知りました。

実は、発達障害の子を育てるママに多いのが「苦手ばかりに目がいってしまう」ということ。私もそうでした。

でも、苦手を克服させようと親が躍起になると、逆に子どもの成長を妨げてしまうことがあるんです!

そこで私は「できた!」「楽しい!」を増やして自己肯定感を育てることを意識しました。その結果…

- 怖がりで鉄棒が苦手だったけど、ある日突然、自分からやりたがるようになった

- 絵や工作が苦手ではあるものの、気にせず意欲的に取り組めるようになった

- SOSを出すのが苦手だったけど、少しずつ「助けて」と言えるようになった

振り返ると、「苦手を克服させる」よりも「得意やできるを積み重ねる」ことで、自然と苦手なことにも挑戦できるようになったのだと思います。

そんな私が当時有料で学んだsunnysmile協会の子どもとの関わり方・声かけの方法ですが、2025年5月にリリースされたサニマムアプリに登録すると、なんと無料で学べます!

学びの内容はSNSやネット記事では知り得なかった専門的な情報ばかり!

私の長女は発達障害で控えめな性格、反対に次女は発達が早めで好奇心旺盛…それぞれの性格や発達に合わせて自己肯定感を伸ばす方法を知った結果、2人とも何事も意欲的に取り組める子どもに育ちました!

詳細はこちらからぜひチェックしてみてください!

まとめ

発達障害のある子どもに習い事はできないと悩むママにお伝えしたいことはこちらです!

- 習い事は「できないことを直す場」ではなく、子どもの“得意や好き”を伸ばす場と考えると続けやすい

- 相性の合う習い事を見極めるには、子どもの特性やペースに合っているかどうかが大切

- トラブル防止のためには、先生への情報共有や親のサポートの仕方を工夫することで安心して継続できる

- 合わない習い事は無理に継続しないのが正解、自宅でも発達を促すことは可能!

私自身、「無理だろう」と思っていた長女がダンスを楽しみ、自信や笑顔を増やしていく姿を見て、習い事は子どもの可能性を広げる大切なきっかけになると実感しました。

「どうせできない」と決めつけるのではなく、「どんな習い事なら楽しめるかな?」と前向きに探していくことで、きっとママも子どもも一歩踏み出せるはずです。

この記事が、同じように悩むママの背中を少しでも押し、「やってみよう」と思えるきっかけになれば嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事を読んだ方におすすめ→ 発達障害の子どもへの親の関わり方!困りごとを解決し能力を伸ばすコツ

#発達障害 #習い事

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。この記事を書いた人

みゆき(6歳長女&2歳次女のママ)

フリーランス/埼玉県在住

発達障害と気難しい性格を持つ長女の育児に悩んでいたところsunnysmile協会に出会う。

子育てコーチング講座で適切な声掛けと関わり方を学ぶことで、親子の絆を深め、家族の笑顔を増やすことに成功