私の長女は3歳のときに発達障害と診断され、現在は5歳になりました。

そんな長女ですが、2歳から4歳ごろまで、深刻なレベルの偏食に悩まされる時期がありました。

一時は白米と納豆、決まった魚しか口にせず、「ほとんど食べていないのでは?」と心配で毎日悩み続けていました。

栄養は足りているのかな?このまま一生、野菜を食べなかったらどうしよう…

そんな不安が頭から離れず、食事のたびにため息ばかり…偏食の悩みって、なかなか終わりが見えず、ママの心をすり減らしていきますよね。

この記事では、同じように悩んでいるママに寄り添いながら、長女の偏食克服までのリアルな体験と、実際に効果があった工夫や声かけのコツをお伝えします。

「うちの子も食べてくれるようになるかも」と、少しでも希望を感じてもらえたら嬉しいです。

記事の最後には、ネット検索では解決できなかった偏食の悩み、発達の悩みを解決できた方法の秘密についてご紹介しておりますので、最後までお読みいただけると嬉しいです。

関連記事 → 発達障害の子どもへの親の関わり方!困りごとを解決し能力を伸ばすコツ

目次

【経験談】発達障害長女は白米しか食べない!偏食克服までの道のりとその後の変化

私の長女は2歳の頃に偏食がピークを迎え、白米以外はほとんど手をつけない時期がありました。

朝も昼も夜も白米しか手をつけず、おかずと汁物は一口も食べない日が続きました。

ピークの時期は、さすがに私の方が気持ちが沈んでしまい、「またどうせ残されるんだろうな…」と献立を考えるのが憂うつに感じていたほどです。

でも、今ではあれだけ泣いて嫌がっていた野菜もお肉も、少しずつ食べられるようになり、今では食卓が前ほど憂鬱な時間ではなくなりました。

そんな長女が偏食を克服するまでに私が実際に行ってきた工夫や、失敗から気づかされた大切な視点についてご紹介します。

2歳から偏食が始まり試行錯誤の日々がスタート

長女は3歳で発達障害の診断を受けましたが、それ以前から偏食の傾向ははっきりしていました。

- 離乳食は基本的に完食していたが、幼児食へ移行してから急に食べなくなる

- 2歳以降は白米、納豆、魚だけ食べるようになり、それ以外はほぼ拒否(一時期は白米のみ)

- 野菜と肉は毎回残してしまう…

- 白米以外の「白っぽい料理(例:シチュー、グラタン)」は見ただけで泣いてしまう

当時を振り返ると、長女は「クリーミーな食感」や「初めて見る料理」に強い不安を感じていたように思います。

とはいえ、当時はそんな知識もなく、ただ「栄養が足りないのでは」と焦りながら、あれこれレシピを工夫しては、手探りで過ごしていました。

2年間悩んだ子どもの偏食…私が試した方法は【消去法】と【調理の工夫】

長女の偏食を前に、私がとった方法はとてもシンプルなもので、“とにかく試してみて、OKかNGかを見極める”という【消去法】でした。

なぜなら、長女は発達障害で言葉の遅れがあり、「なぜ嫌なのか」「何がダメなのか」を言葉で教えてもらうことが難しかったからです。

そのため私は、食べる様子をじっくり観察して「何がOKで、何がNGなのか」を探る毎日で、とにかく試して、メモして、ダメならまた次…まさに手探りの日々でした。

その中で、比較的成功率が高かった方法がこちらです。

- 野菜はクタクタになるまでよく加熱する(炒め物は7分以上、煮物は30分以上)

- 野菜に甘味を加える工夫をする(じっくり加熱して自然な甘みを出す、少量の砂糖を使うなど)

- 保育園・幼稚園の給食メニューを参考に、切り方や見た目を真似る

育児書などで知っている方も多いと思いますが、子どもは甘味を好む傾向があるので、甘味と素材の味を活かした味付けにすることで食べてくれることが多かったです。

子どもは甘みを好むと言われていますが、うちの娘も例外ではなく、甘みのある野菜料理なら少しずつ口にするようになっていきました。

また、なぜか保育園では家よりよく食べてくれていたので、給食の献立表は毎日チェックして、家庭でも再現してみると、思いがけずパクッと食べてくれることがありました。

ちなみに当時、よく参考にしていたものが、保育園勤務歴10年の管理栄養士・あおいさんのレシピ本でした。

「子どもが食べたくなる」コツがいっぱい詰まっていて、野菜が苦手だった長女もこのレシピがきっかけで野菜を食べてくれるようになりました。

親子で何度も助けられたレシピが詰まっていますので、気になる方は、ぜひ手に取ってみてくださいね。

子育てを学んだことで気づいた…【偏食を加速させる】間違った対応とは

偏食を克服しようと色々な方法を試していた中で、私は育児について学ぶ機会があり、そこで大きな気づきがありました。

それは、私が今まで行なっていた対応が、娘の偏食をかえって加速させていたということです。

たとえば…

- 「一口でいいから食べて!」と何十分も食卓に縛りつける

- 無理にいろんな料理を出して、結局全部食べられない

- 「なんで食べないの?」と責めるような言い方をしてしまう

偏食や好き嫌いにぶつかった経験のあるママであればやりがちな行動ですが、この行動は娘にとっては強いプレッシャーであり、自己肯定感を下げる声かけだったと気づきました。

そこからは、食べられるものにちょっとずつ新しい味を混ぜる、ちょっとでも食べられたら全力で褒めるなど、長女の気持ちや性格を考慮した関わり方に意識して変えていくようにしました。

すると、あれほど頑なだった娘が、自分から「これ食べてみる」と言ってくれるようになりました。

ママの声かけ一つで、こんなに子どもって変わるんだな、と実感しました。

【結論】偏食は長期戦…ママの関わり方と工夫が乗り越える鍵だった!

「このままずっと野菜を食べられないのでは…」と、不安でいっぱいだった私ですが、4歳を過ぎたころから、少しずつ食べられるものが増えていきました。

今では小松菜以外の野菜は食べられるようになり、お肉もぺろっと完食するように。(※ちなみに小松菜だけは今も苦手のようです…笑)

実を言いますと、私自身も子どものころは偏食で、白米と肉しか食べられなかったのですが、いつの間にかなんでも食べられるようになっていました。

だから今、子どもの偏食に悩んでいるママへ、焦らなくて大丈夫です!

長期戦にはなりますが、子どものペースを信じて、少しずつ「食べるって楽しい」と思える関わりをしていけば、成長とともに変わっていけます。

偏食=発達障害って本当?考えられる原因と改善策

私の長女が発達障害の疑いを持ったきっかけは「言葉の発達の遅れ」だったのですが、偏食も発達障害の特徴の一つであったことを後から知りました。

そこで気になったのが「偏食と発達障害、この2つは関係性はあるのか」についてです。

発達障害との関係性や、偏食の考えられる原因、その原因をもとにした改善策についてまとめました。

偏食=発達障害は関係あり!考えられる偏食の原因5選

私の長女が発達障害と診断されたとき、「偏食って関係あるの?」と疑問に思いました。

調べていく中でわかったのは、偏食が発達障害の特徴の一つであることも多いということ。

ただし、「偏食=発達障害」というわけではなく、発達に問題がない子どもでも、一時的に偏食になることはよくあります。

厚生労働省の調査や多くの小児科医の臨床現場でも、「発達に特段の問題がない子どもでも、一時的な偏食はよく見られる」とされており、親の育て方に関係なく偏食になることがあると言われています。

特に2〜5歳ごろは、感覚が鋭く、見た目や匂い、食感に敏感な時期であること、さらに発達障害のある子はその傾向がより強く、「食べる」という行為そのものが不安やストレスになることもあります。

食べることに対して苦痛を感じる主な原因についてまとめたのがこちらです。

| 原因 | 具体例 |

| 感覚過敏(味覚・嗅覚・触覚など) | におい・味・温度・食感などに敏感で、不快に感じる食材が多い |

| 見た目や色へのこだわり | 特定の色や配置、見た目に強いこだわりがあり、見慣れないものを拒否する |

| 特定の食材や料理へのこだわり (同じ物しか食べない) | 「知っているもの」「食べたことのあるもの」しか安心できない |

| 食事環境の刺激が強すぎる | 周囲の音・におい・視覚情報が多くて集中できない |

| 成功体験が少なく、「食事=イヤな時間」になっている | 無理やり食べさせられた経験や、食べないことで怒られた経験がある |

こうした背景を知るだけでも、「この子のワガママや食わず嫌いではない」と思えるようになります。

私の長女も「食べたことがあって安心できる食材」しか食べない子どもでしたし、無理やり食べさせようとして食事の時間を苦痛にしてしまった経験もあります…

子どもにとって食事の苦痛となる原因を取り除いてあげるだけでも、食事の時間を試しめるきっかけになりますので、思い当たる節がありましたら、今すぐに取り除いてあげてください。

偏食克服の鍵は【子ども】ではなく【ママの考え方】を変えることだった!

偏食を乗り越えるうえで、一番大きなカギになったのは、実は「ママの考え方」でした。

焦っていた頃は、食事が親子にとって“苦痛の時間”になっていました。

しかし、私が偏食に対する考え方を変えて、「この子なりのペースがある」「いつか食べられる日が来る」と思えるようになってから、私の長女の食事を“楽しい時間”に変えることができました。

私が伝えたい、偏食克服の3つのポイントはこれです。

- 偏食を否定せず、まずは受け入れる

- 子どもに合った関わり方を知る

- すぐに結果を求めず、信じて待つ

偏食は「ワガママ」でも「育て方のせい」でもなく、子どもが成長していく中での“感覚の変換期”。

そう思えるだけで、心がスーッと軽くなったのを覚えています。

だからこそ、ママの関わり方や声かけがとても大事!まずは「うちの子の偏食は悪いことじゃない」と、自分にやさしい言葉をかけてあげてくださいね。

今からできる!子どもに合わせた偏食改善策

ママの偏食に対する考え方を変えること、そして、子どもにとって苦痛にならないように少しずつ食事に変化を与えることが、偏食を改善していく方法であるとお伝えしました。

では、具体的にどんな行動をすれば良いのでしょうか?

子どもの偏食に向き合ったママであれば、一度はやってしまった経験があるNG行動を挙げて、子どもへの関わり方をどう変えていけばいいのかまとめてみました。

| NG行動 | 理由 | 改善例(対処法) |

|---|---|---|

| 無理やり食べさせる | 「食=苦痛」になり、拒否感が強まる | 一口でも食べられたら褒める 何から食べるか選択の自由を与える |

| 「食べないとデザートなし」などの脅し | 自己肯定感が下がる要因に | 「一口食べられたね」などのポジティブな声かけを |

| 怒る・責める | 否定的な感情が食と結びつき、食への意欲低下 | 行動より努力に注目し、温かい雰囲気づくり |

| 「不味くない」と決めつける対応 | 背景に感覚過敏がある場合、子どもへの否定となり逆効果 | 理由を観察・対話で把握し、調理法を工夫する |

| 毎回新しい食材を出す | 不安が強い子は「見慣れない物」に抵抗 | 見慣れた食材に少し混ぜて徐々に慣らす |

| 完食へのこだわり | 食事自体がストレスになる | 「食べる経験」が目的。量を減らし達成感を得る |

| 他の子と比較する | 自尊心低下 プレッシャーになることも… | その子のペースを尊重し、昨日の自分と比較する |

| 食前におやつ・ジュース | 空腹でなくなり食事を拒否 | 食前は控えめに。補食として栄養あるもの(おにぎりなど)に置き換え |

| すぐ諦める | 食べられるようになるには時間が必要 | 匂い・見た目を得ることから始め、段階的に慣らす |

私も何度もNG行動をやって長女の食べる意欲を削いでしまったのですが、子育てを学び、正しい対応ができるようになってからは、少しずつ、長女は食べることに意欲的になってきました。

「私も同じことやってる…」と身に覚えのあるママは、改善例を参考に今日から子どもへの関わり方を変えて、楽しく食べる工夫をしてあげてください。

次に、献立を考える時や食事中に取り入れられる工夫についてまとめてみました。

- 食材の形状や食感を変えてみる(例:生野菜→スープにする)

- 苦手な香りのあるものは、香りが逃げる調理法を試す(例:ゆでる・蒸す)

- 好きな食感に似せる(例:カリカリが好き、モチモチが好き)

- 見た目を“安心できるパターン”に整える(例:白いご飯はいつも左、など)

- 好きなキャラクター皿や型抜きなどを活用して抵抗を減らす

- いつも食べているものに、ほんの少しだけ新しい食材を加える

- 食材は変えず、調理法だけ少しずつ変えて慣れさせる

- テレビや音を消して、静かな環境で食べるようにする

- 食器や食卓の色味を落ち着いたものにする(カラフルすぎると逆に落ち着かないことも)

- 食べられたときは大げさに褒めて「食べる=楽しい」を積み重ねる

- 無理強いはせず、“見てみる”“触ってみる”など小さなステップで成功体験を作る

嫌がることは避けて子どもにとって苦痛の少ない食事を目指すこと、そして小さな成功体験を積み上げることで得られる自己肯定感を育てることがポイントです。

子どもにとって「良いこと」をコツコツ積み重ねていくことで、子どもが自分から食べる意欲を引き出します。

自分の子どもに合った方法を見つけて、少しずつ時間をかけて偏食を改善していけたらいいですね。

【成功事例】「これで食べた!」ママたちが試した子どもの偏食改善アイディア集

私以外にも子どもの偏食に悩んだ経験のあるママは大勢いらっしゃると思いますが、他のママは、どうやって子どもの偏食を克服したのでしょうか?

他のママが試した偏食改善の方法や、その後の子どもの経過、偏食を改善するための大事なポイントなどについての情報を集めてみました。

アイディア① こども園の食育・関わり方で偏食改善!

まずは、私と同じく子どもの偏食に悩んだ経験のあるママから素敵な経験談を頂きました♪

私の6歳息子も偏食くんでしたー!感覚過敏と小児精神科の先生に言われていました♪

2歳頃までヨーグルト、ブロッコリー(茹で加減大事)のみ。バームクーヘンは食べてくれて、2日に一回くらいあげていたら、そのためか虫歯に…💦(落ち込む←)

3歳で白ごはん、塩サバ少し、という食事でした!フォローアップミルク等も飲まずでした。

それが、子ども園へ転入したのをきっかけに激変!✨

食育や関わり方が素敵だと思った園を選んで、それが息子に合っていたのかもしれないです。

通園してすぐ、先生から「人参食べてましたよ」と聞いて感動で泣きました😭✨

完食&おかわりの毎日でした♪

小学校でも完食&おかわりみたいです☺️この経験もあり、やっぱり子どもへの関わりってすごく大事なのだと感じました。

偏食改善のカギを握っていたのは、子どもとの関わり方だったのですね!

そして、成長とともに偏食が落ち着き、今では完食&おかわり…明るい希望が見える素敵な経験談でした。

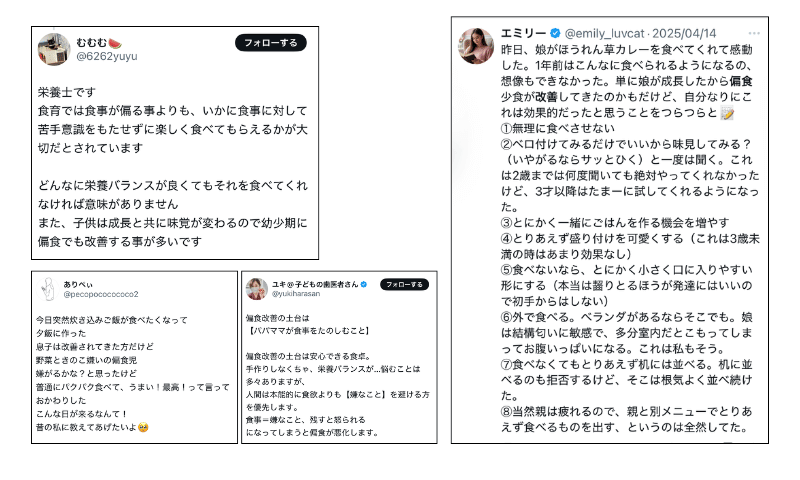

その他に子どもの偏食を改善した経験談や成功の秘訣はあるのでしょうか?他のママの経験談をSNSで集めた結果がこちらです。

アイディア② 栄養の偏りより苦手の解消を意識する

栄養士です。食育では食事が偏る事よりも、いかに食事に対して苦手意識をもたせずに楽しく食べてもらえるかが大切だとされています。どんなに栄養バランスが良くてもそれを食べてくれなければ意味がありません。また、子供は成長と共に味覚が変わるので幼少期に偏食でも改善する事が多いです。

アイディア③ 成長と共に改善を待つ

今日突然炊き込みご飯が食べたくなって夕飯に作った。息子は改善されてきた方だけど野菜ときのこ嫌いの偏食児。嫌がるかな?と思ったけど普通にパクパク食べて、 うまい! 最高! って言っておかわりした。こんな日が来るなんて!昔の私に教えてあげたいよ。

アイディア④ 嫌なことを避け食事を楽しむ工夫を

偏食改善の土台は【パパママが食事をたのしむこと】偏食改善の土台は安心できる食卓。手作りしなくちゃ、栄養バランスが……悩むことは多々ありますが、人間は本能的に食欲よりも 【嫌なこと】を避ける方を優先します。食事=嫌なこと、残すと怒られるになってしまうと偏食が悪化します。

アイディア⑤ 子どもに合わせてできることを探す

昨日、 娘がほうれん草カレーを食べてくれて感動した。 1年前はこんなに食べられるようになるの、想像もできなかった。 単に娘が成長したから偏食少食が改善してきたのかもだけど、 自分なりにこれは効果的だったと思うことをつらつらと

①無理に食べさせない

②ベロ付けてみるだけでいいから味見してみる?(いやがるならサッとひく)と一度は聞く。 これは2歳までは何度聞いても絶対やってくれなかったけど、3才以降はたまーに試してくれるようになった。

③ とにかく一緒にごはんを作る機会を増やす

④とりあえず盛り付けを可愛くする ( これは3歳未満の時はあまり効果なし)

⑤食べないなら、とにかく小さく口に入りやすい形にする (本当は齧りとるほうが発達にはいいので初手からはしない)

⑥外で食べる。 ベランダがあるならそこでも。 娘は結構匂いに敏感で、 多分室内だとこもってしまってお腹いっぱいになる。これは私もそう。

⑦食べなくてもとりあえず机には並べる。 机に並べるのも拒否するけど、そこは根気よく並べ続けた。

⑧当然親は疲れるので、 親と別メニューでとりあえず食べるものを出す、 というのは全然してた。

ここまでの経験談から、偏食改善に成功したママに共通していることは【無理に食べさせないこと】【子どもの気持ちに寄り添っている】ことであることが分かります。

そして、偏食は永久に続くわけでなく、成長とともに落ち着いている人が多いことも分かりました。

現在、強い偏食が見られても、大きくなれば自然と解消されることが多いので、栄養バランスばかりに気を取られて子どもの気持ちを疎かにしないように、ママが意識していくことが大切なんだと思います。

偏食改善をもっと知りたい…sunnysmile協会で学んだら悩み解決!

偏食を改善する方法をもっと知りたい、食べずにイヤイヤしてばかりの子どもにどう対応すればいいのか知りたい…

自分の子どもにあった解決方法を見つけるポイントとしては【健康について知る】【子どもの性格を知ること】【声かけを意識すること】であり、それをママが学ぶことで悩み解決の糸口となります。

私も長女が3歳の時に「子どもの性格に合わせた関わり方」「子どもに適した声かけ」について学び、自己肯定感を上げる関わり方を意識することで、少しずつ食べる意欲を引き出すことに成功しました。

その他にも…

- ママのイライラを9割減らす方法

- 自分の子どもの性格・発達段階に合わせた関わり方

- 夫との関係を良好にする方法

- 腸活パーソナルコーチによるママと子どもの健康維持の秘訣

- 食事バランスについて学べる栄養学

など、学べることがたくさんあって「学んだら育児がより楽しくなった」「毎日元気に過ごせるようになった」といった嬉しい発見がたくさんあります。

「ちょっと気になるかも…」と思ったママへ、その“気になる”という気持ちこそが、すでに子どもへの大きな愛情です。

過去に私が有料で学んだ子どもとの関わり方・声かけの方法ですが、2025年5月にリリースしたサニマムアプリに登録すると、なんと無料で学べます!

学びの内容はSNSやネット記事では知り得なかった情報ばかり!

子どもの偏食改善ができた他、癇癪が酷かった長女に対して冷静に対応できるようになったり、気難しい性格の長女に対してイライラしなくなったりと、より良い子育てができるきっかけをたくさん作ることができました!

詳細はこちらからぜひチェックしてみてください!

まとめ

子どもの偏食改善についてのポイントはこちらです。

- 無理に食べさせるのはNG、少しずつ試す「工夫と観察」が改善の糸口

- 子どもが食べられるようになるには、「ママの考え方」を変えることが大きなカギ

- 偏食は“ワガママ”ではなく、成長の過程で起きる「感覚の変換期」と捉えると心がラクになる

- 他のママたちも、それぞれの工夫や向き合い方で少しずつ偏食を乗り越えていて、成長とともに落ち着いている

ママが毎日の食事に悩むのは、子どもを想う気持ちがあるからこそです!

気づいたこと・できることを少しずつ始めていけば、子どもと一緒に少しずつ前に進むことができますし、いつか偏食改善の兆しが見えてくると思います。

子どもの成長を信じて、少しずつステップアップできるといいですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

#子ども #偏食 #発達障害

子どもの体重が増えないことに悩むママにおすすめ → 【4歳】体重が増えない原因は栄養や生活習慣だけではない⁉心配なママが今すべきこと

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人sunnysmile協会は、子育てや働き方に悩むママのためのコミュニティです。

毎月オンラインにて勉強会や相談会などを行っておりますので、

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。この記事を書いた人

みゆき(6歳長女&2歳次女のママ)

フリーランス/埼玉県在住

発達障害と気難しい性格を持つ長女の育児に悩んでいたところsunnysmile協会に出会う。

子育てコーチング講座で適切な声掛けと関わり方を学ぶことで、親子の絆を深め、家族の笑顔を増やすことに成功